In der Auseinandersetzung mit einem neu-autoritären Zeitgeist finden sich plötzlich auch die Linken und Liberalen dort, wo einst die Konservativen waren: außerhalb des zugelassenen Meinungsspektrums. Ein Offener Brief von über 150 Intellektuellen nimmt Stellung gegen die »Cancel-Culture«.

alle Bilder: imago Images

alle Bilder: imago Images

Man sagt, was heute in Amerika in Mode ist, wird bald auch bei uns ankommen. Nun bleibt die Frage ob es sich wirklich nur um eine Mode handelt bei dem, was gerade in den Zeitungen, Verlagen und Universitäten der USA vor sich geht. Dass es sich tatsächlich um epochale Geschehnisse handelt, kann jedenfalls niemand mehr ausschließen. Epochal – das hieße, dass die heute angestoßenen Neuerungen nicht nur bleiben werden, sondern auch ein neues Zeitalter begründen, das einen anderen Charakter trägt als der Abschnitt zwischen Zweitem Weltkrieg und Heute.

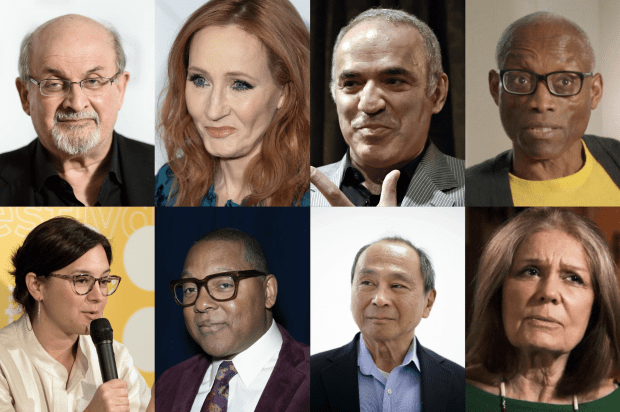

Der »Brief über Gerechtigkeit und offene Debatte«, den über 150 Intellektuelle nun veröffentlicht haben und der in der Oktober-Ausgabe des Harper’s Magazine erscheinen soll, ist vielleicht ein Zeichen für eine solche Epochenwende. Erstmals sind es nicht einzelne vom Hof gejagte Konservative oder auch Liberale, sondern eine ganze Batterie von meist liberalen oder sogar linksgerichteten Intellektuellen, die eine Pathologie unseres Zeitalters nachzeichnen, unter ihnen die Schriftsteller Louis Begley, Jeffrey Eugenides, J. K. Rowling und Salman Rushdie, der linke Linguist Noam Chomsky, der Politologe Francis Fukuyama, nicht zu vergessen Garry Kasparow und Wynton Marsalis. Sogar CNN-Moderator Fareed Zakaria trägt den Brief mit, um nur die allerbekanntesten Namen zu nennen.

Am Ursprung des Briefs steht der Autor und Publizist Thomas Chatterton Williams, Sohn eines Schwarzen und einer Weißen, der in seinem Buch Self-Portrait in Black and White für die Ablegung der eindeutigen Rassenidentitäten plädierte. Williams, durchaus eine Stimme aus dem liberalen Establishment, hält zwar auch Donald Trumps »Illiberalismus« für eine Gefahr, so wie es auch im ersten Absatz des Briefes deutlich wird. Doch die »Korrektur von Trumps Übergriffen darf keine Überkorrektur werden, die die Grundsätze, an die wir glauben, unterdrückt«.

»Widerstand darf nicht in Zwang ausarten«

Allerdings geht diese Bestandsaufnahme in Sachen »Gerechtigkeit« – so die Autoren des Briefs – mit »moralischen Einstellungen« und »politischen Bekenntnissen« einher, die eben das schwächen könnten, was man bisher als »offene Debatte« gepflegt hat. Das Ertragen von Unterschieden weiche damit einer gewollten »ideologischen Einförmigkeit«. Und gestärkt würden so die »Kräfte des Illiberalismus«, die man ohnehin weltweit auf dem Vormarsch sieht. Hier fällt auch der Name Donald Trump, der eine »echte Gefahr für die Demokratie« darstellen soll. Doch der »Widerstand« gegen ihn dürfe nicht selbst in »Dogma oder Zwang« ausarten. Ein intolerantes Meinungsklima kann nicht zur »demokratischen Inklusion« führen.

Die Forderung nach Inklusion und also besserer Repräsentation bestimmter Anliegen beziehen die Autoren übrigens vor allem auf die Bereiche von »höherer Ausbildung, Journalismus, Philanthropie und die Künste« – also auf ihren eigenen Wirkensbereich. Unterzeichnet haben den Brief vor allem Universitätsprofessoren, Journalisten und Schriftsteller.

Schreibende schränken ihre Freiheit ein – warum?

Im Detail kritisieren die Autoren eine wachsende »Intoleranz für andere Meinungen« und die Tendenz, auf komplexe politische Fragen mit »blindmachender moralischer Gewissheit« zu antworten. Schließlich beklagen sie eine »Welle der öffentlichen Beschämung und des Ostrazismus« – also der Exilierung bis dahin verdienter Mitglieder verschiedener Organisationen, wie man sie zuletzt bei einigen einflussreichen Journalisten gesehen hatte. Dagegen sei die »robuste, ja beißende Gegenrede« von allen Parteien zu ertragen. An die Stelle einer solchen Toleranz der Differenz treten aber, gemäß den Autoren, immer öfter eilfertige und strenge Strafen, mit denen man auf »wahrgenommene Überschreitungen in Sprache und Denken« reagiere. Die konkreten Beispiele öffnen noch einmal die Büchse der Pandora, die tatsächlich schon fast leergeräumt am Boden liegt: Herausgeber werden für umstrittene Meinungsstücke gefeuert, Bücher wegen angeblichen Mangels an »Authentizität« nicht herausgegeben, Journalisten dürfen nicht über bestimmte Themen schreiben, Professoren nicht bestimmte Autoren vor ihren Schülern zitieren. Ein Forscher sei sogar entlassen worden, weil er eine von Fachkollegen geprüfte (»peer-reviewed«) Arbeit verschickt habe.

Der Schlüsselsatz steht im dritten und letzten Absatz des Briefes: »Schlechte Ideen werden durch Offenlegung, Streit und Überzeugung besiegt, nicht indem man sie verschweigt oder wegwünscht.«

Als Autoren wissen alle Unterzeichnenden, dass es beim Schreiben Raum für Experimentieren, Risikobereitschaft und sogar Fehler geben müsse.

Meinungsunterschiede müssten möglich sein, ohne gleich berufliche Konsequenzen erwarten zu müssen. Im letzten Satz des Briefs verdichtet sich dieses Bekenntnis zur offenen Debatte zu einer Definition der schreibenden Profession: »Wenn wir nicht das verteidigen, von dem unsere Arbeit abhängt, sollten wir nicht erwarten, dass die Öffentlichkeit oder der Staat das für uns tut.«

Und die Arbeit der Schreibenden hängt offenbar in grundlegender Weise von der Freiheit ab. Wenn Autoren, Journalisten und Universitätslehrer dagegen ihre eigene Freiheit immer weiter einschränken, ob in vorauseilendem Gehorsam oder weil sie dem Druck von außen nachgeben, wird niemand das retten, was ihnen wichtig ist.

»Die Konsequenzen werde ich tragen müssen. Es tut mir sehr leid.«

Zustimmende Kommentatoren sind sich nicht sicher, ob sie den Inhalt des Briefs als eine Selbstverständlichkeit ansehen oder ihn als langersehntes Fanal gegen einen illiberalen Zeitgeist begrüßen sollen. Kontroverse Themen diskutieren, ohne dafür gefeuert zu werden? Das erscheint einigen in der heutigen Zeit schon als radikale Forderung. Wie die New York Times berichtet, wurden einige der Unterzeichner in den ›sozialen‹ Medien sogleich wegen ihrer Dünnhäutigkeit und »wegen ihres Privilegs« angegriffen. Doch das ist offenbar genau der Neusprech, den die Briefautoren anprangern.

Thomas Chatterton Williams erwiderte, dass der Brief eben nicht von einer Gruppe »alter weißer Leute« geschrieben worden sei. An ihm hätten um die 20 Autoren mitgewirkt, darunter Schwarze, Muslime, Juden, Alte und Junge, Rechte und Linke. Die in dem Brief vertretenen Werte seien weitverbreitet und würden von vielen geteilt. Die List der Unterzeichner reflektiere das – sogar einige Meinungsjournalisten der New York Times haben den Brief unterzeichnet.

J. K. Rowling tweetete: »Ich war sehr stolz, diesen Brief zu unterschreiben, der ein grundlegendes Prinzip einer liberalen Gesellschaft verteidigt: die offene Debatte und die Freiheit von Denken und Sprache. Gerade die Unterschrift von Rowling sorgt nun mit für den meisten Trubel, gilt sie doch inzwischen als eine der führenden »Anti-Trans-Stimmen«, was die Schriftstellerin wohl selbst verneinen würde.

Einige Unterzeichner haben ihre Unterschrift – folgend auf die öffentliche Kritik – auch schon wieder zurückgezogen und damit im Grunde den Anlass des Briefes bestätigt. Eine Unterzeichnerin, die Autorin Jennifer Finney Boylan, hatte den Brief für einen »wohlmeinenden, vielleicht etwas vagen Aufruf gegen Internet-Shaming« gehalten. Da Chomsky und andere unterschrieben, konnte sie es auch tun. Nun zog sie ihre Unterschrift zurück: »Die Konsequenzen werde ich tragen müssen. Es tut mir sehr leid.«

— Jennifer Finney Boylan ? (@JennyBoylan) July 7, 2020

Dagegen begrüßte Niall Ferguson den Brief ausdrücklich, an dem ihn nur der ostentativ tugendhafte erste Absatz mit dem negativen Verweis auf Trump stört. Ferguson fragt sich allerdings, warum diese Reaktion auf den neu-autoritären Zeitgeist nicht schon früher kam, als mit Vorliebe konservative Intellektuelle aus dem ›inneren Kreis‹ der Debatte ausgestoßen wurden. Als Beispiel nennt Ferguson die Kehrtwende der Brandeis-Universität in Sachen der Islam-Kritikerin Ayaan Hirsi Ali, die 2014 dann doch keine Ehrendoktorwürde erhalten sollte. Der Historiker Ian Buruma, bis 2018 einflussreicher Herausgeber der New York Review of Books, hatte Ali damals vorgeworfen, nur eine »in Europa verletzliche Minderheit« anzugreifen, nicht – wie einst Voltaire – eine allmächtige Kirche. Heute gehört Buruma zu den Unterzeichnern des Offenen Briefs.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Die Cancel Culture ist längst bei uns angekommen. Wenn wir nicht aufpassen, bleibt von der Aufklärung nicht viel übrig. Offene Debatten, die früher im Fernsehen eine Selbstverständlichkeit waren, sind heute eine Rarität. Gerhard Löwenthal, Peter Scholl-Latour etc. haben keine Nachfolger gefunden. Früher gab es das linke „Kennzeichen D“, das rechte ZDF-Magazin, den linken Report Baden-Baden, den rechten Report München etc., Klaus Kinski konnte seine radikalen Temperamentausbrüche in Talk-Shows ebenso ausleben wie Nina Hagen, der radikale Studentenführer Rudi Dutschke konnte 1967 im Fernsehen ohne Filter von Günter Gaus interviewt werden. Lebendige Debatte ist tot im heutigen Fernsehen. Roland Tichy wurde immer… Mehr

Ich empfehle jedem mal die Vorträge und Interviews des früheren KGB-Agenten Yuri Bezmenov auf Youtube. Ich kenne sie alle schon lange und habe schon öfters hier darauf referenziert. Ich kann nur jedem empfehlen, sich davon einige anzusehen. Sie erklären den heutigen Wahnsinn zu 100%. Leider wird einem dadurch auch schnell klar, das es im Prinzip keinen Ausweg gibt. Diese gehirngewaschenen, völlig verdrehten Leute sitzen überall. Medien, Fernsehen, Politik und vor allen in vielen Ämtern, NGOs, Behörden. Die Multiplikatoren der 68 haben ganze Arbeit geleistet. Es wird also so enden, wie es Bezmenov angekündigt hat: „you are doomed“. Der Westen hat… Mehr

„sogenannte Intellektuelle“ – heutzutage halten sich ja auch die linken Einfaltspinsel, die z.B. die SPIEGEL-Redaktion bevölkern, für Intellektuelle 🙂

Und siehe da!

Da rufen einige der wichtigsten und moralischsten „geistigen Brandstifter“ auf einmal selbst nach der Feuerwehr, weil sich der neu-autoritäre linke Zeitgeist als Flächenbrand allmählich auch auf ihre „eigenen Häuser und Interessen“ auszubreiten droht.

Kein Mitleid mit diesen Heuchlern von meiner Seite; sollen sie den Gartenschlauch nehmen (…von mir aus auch das C-Rohr) und gefälligst selbst Feuerwehr spielen !

Ich bin nun weit über 50 Jahre alt und hätte 2014 niemals daran gedacht, jemals in eine Situation zu kommen, dass ich noch nicht einmal im engsten Umfeld, offen meine Meinung sagen, Kritik an politischen Entscheidungen äußern darf, ohne diesen neuen Begriff des „Aluhuts“ zu hören. JEDEN, der mir das damals gesagt hätte, hätte ich postwendend einen Vogel gezeigt! Immerhin bin ich Deutscher und somit nach dem Krieg, in einem der liberalsten, demokratischsten Länder dieser Welt aufgewachsen. Was ist seit 2015 hier passiert? Aufgefallen ist es mir erst richtig, nach dem Stillschweigen der Presse, der Polizei und vor allem, der… Mehr

Es ist zu spät. Die ersten derer, die das Feuer kräftig geschürt haben, erschrecken jetzt, da es unkontrollierbar brennt und versuchen es wieder einzudämmen. Aber es ist zu spät. Die Feuerwalze wird über uns hinweggehen.

„… was diese zwei Gruppen unterscheidet?“ Federn in ihrem Hut, sonst nichts.

Ich sah mir fairtalk.tv (Youtube) JOURNALISMUS-MEINUNGSFREIHEIT-ZENSUR? Eileen Engelke, Daniele Ganser, Anselm Lenz, Rolf Karpenstein von 23.06.2020 an . Die meisten der Anwesenden waren bekennende Linke oder Sympathisanten. Dennoch mal ein offenes Gespräch zwischen Leuten, denen man zwar nicht in allem beipflichten muss, die aber dennoch überraschend vernünftig wirkten. Eine echte unerwartete Offenbarung. Vielleicht wäre es mit der Vernunft zu Ende gewesen, wäre ein bekennender Rechter unter den Gästen. Aber der Tenor entsprach genau dem offenen Brief. Wir müssen nicht auf Amerika warten, wenn wir auf frischen Wind hoffen.

Ich bin der Auffassung, dass Daniele Ganser tatsächlich einen an der Klatsche hat. Ken Jebsen ja auch. Tatsächlich sind die nicht rechts. Aber müssen sie das? Wenn ich jemanden schreibe, dass er sich antisemitisch geäußert hat, dann bekomme ich häufig als Antwort: „Ich bin doch nicht rechts.“ – Hat ja auch niemand behauptet. Jemand, der Ken Jebsen in Schutz nehmen wollte: „Der ist aus dem Iran. Wie kann der rechts sein?“ – Hat niemand behauptet, er sei rechts. Antisemitisch ist der dennoch. Seltsam finde ich, dass Abtreibungsgegner, die ihre Gegnerschaft mit dem Christentum oder mit allgemeinen ethischen Werten verteidigen, oder… Mehr

Einer der Hauptirrtümer der neu-autoritären grün-linken Gleichmacher ist, die „statistische Gleichheit“ über die „Gleichheit vor dem Gesetz“ zu stellen. Dies betrifft den neuen Anti-Rassismus genauso wie den neuen Feminismus/Genderismus oder sonstige grün-linke Umverteilungsbestrebungen. Dazu ein kleines Beispiel: In Großbritannien, wo man sich (noch) nicht scheut, ethnische Untersuchungen zu Straffälligen durchzuführen, zeigt sich seit Jahren, dass Muslime ca. doppelt so häufig wg. Gewalttaten straffällig werden, als der statitische Durchschnitt, während Hindus nur ca. halb so oft wie der Durchschnitt in den Gefängnissen einsitzen. In einem Rechtsstaat gilt eigentlich, dass dies kein Grund für staatliches Eingreifen ist, solange die Strafprozesse fair sind… Mehr

Ein sehr gut Hinweis in bezug auf die Rechtsprechung mit zweierlei Maß in unserem Land.

Wundert mich nicht, angesichts der Gewaltkultur im Islam. Und bei den Geschlechtern herrscht ja auch keine Parität, was das Einsitzen angeht.

Ein offener Brief, wie niedlich! Im Grunde ist soetwas nur ein um Gnade betteln vor dem Zeitgeist. Dieses ganze bitte, bitte machen, dieses armselige „ich gehöre ja auch zu den Guten, aber…“ ist eine einzige Selbsterniedrigung. Ein klares Bekenntnis zu Trump, das wäre was gewesen, oder übersetzt auf unsere Verhältnisse, ein klares Bekenntnis zur AfD, das sind die „offenen Briefe“ die gebraucht werden, um diesen Freiheits- und Gesellschaftszerstörern Einhalt zu gebieten. Selbst wenn man nicht alle Positionen eines Trump teilt, gebietet es schon die Vernunft, und auch die persönliche Ehre, zu diesen menschenverachtenden Entwicklungen in größtmögliche Opposition zu gehen. Es… Mehr

Sie fordern zu viel. Es genügt schon, wenn ein Umdenkungsprozess hin zur Vernunft einsetzt. Bekehrungen wie vom Saulus zum Paulus sind eher selten und würden die meisten Menschen überfordern.

Ich weiß, von anderen viel zu fordern ist immer leicht, aber müssen wir nicht viel fordern, denn es geht um viel, um sehr viel.

Und ist es denn zuviel verlangt, zu einem Trump zu stehen der das richtige will, auch wenn man jemand eleganteres lieber hätte?

Ist es denn zuviel verlangt den Altparteien, auch wenn man nicht überzeugt ist, einen Denkzettel zu verpassen und heimlich für die AfD zu votieren? Nur weil es da einen Höcke gibt, dessen Sprache unseren Polit-Ästheten nicht gefällt?

Lieber Hinnahme, Ausplünderung und Dauerdemütigung? Ohne mich. Wer immer die „Köterrasse“ sein mag, ich gehöre nicht dazu.

„Einige Unterzeichner haben ihre Unterschrift – folgend auf die öffentliche Kritik – auch schon wieder zurückgezogen und damit im Grunde den Anlass des Briefes bestätigt“

Das sind dann die besonders stromlinienförmigen Mitschwimmer auf jeder, wie auch immer gearteten Welle.

Alte Damen und alte Herren plädieren für eine offene Debatte. Ihr Einfluss, sofern sie überhaupt einen haben, endet sich auf biologische Art.

Wo sind junge Intellektuelle und junge Wissenschaftler, junge Unternehmer, die für eine liberale Gesellschaft eintreten? Das sind die Personen, die einen Einfluss auf die Zukunftsgestaltung haben. Hier ist weit und breit ist hier nichts in Sicht.