Mit einem viele Milliarden Euro schweren Subventionspaket will die EU-Kommission eine europäische Chip-Industrie aus dem Boden stampfen. Es ist ein neuer Höhepunkt des Interventionismus, der die Marktwirtschaft zugunsten einer ominösen Souveränität abschafft.

IMAGO / ZUMA Wire

IMAGO / ZUMA Wire

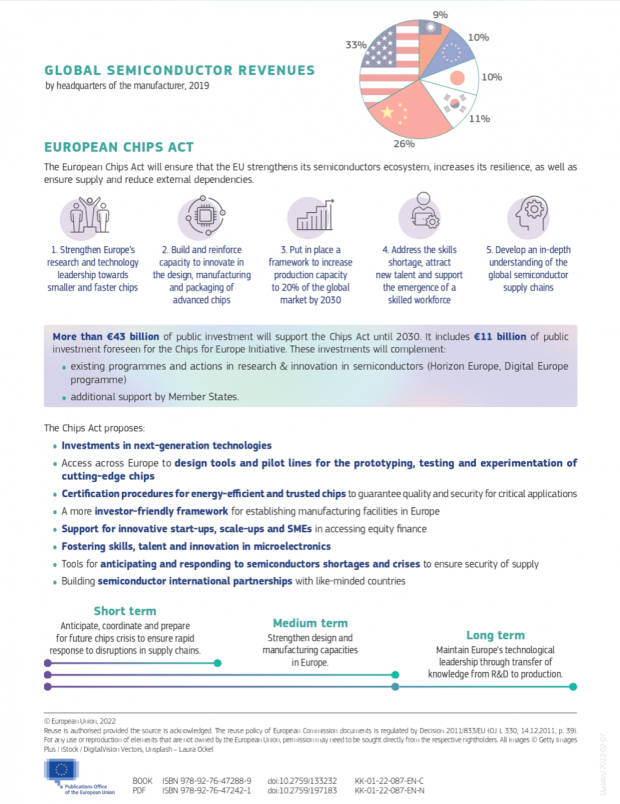

Der „Chips Act“ sei „ein Plan“, um Europa zu einem Führer auf dem Chips-Markt zu machen, twitterte Ursula von der Leyen. Die Wortwahl der Präsidentin der Europäischen Kommission macht schon unmissverständlich klar, dass dieses neue Großvorhaben der EU kein marktwirtschaftliches Projekt ist. Nicht Unternehmen, sondern „Europa“ betrachtet sie als entscheidenden Akteur auf diesem Markt. Und Zahlen von Marktanteilen als Ziel vorzugeben, wie sie es dann im nächsten Satz des Tweets tut, ist genau das, was Ludwig Erhard und andere überzeugte marktwirtschaftlich orientierte Politiker stets ablehnten. Von der Leyen – eine studierte Medizinerin – meint, das „klare Ziel“ vorgeben zu können, dass in acht Jahren 20 Prozent der Microchips auf der Welt in Europa produziert worden sein sollen.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2022

Mehr als 43 Milliarden Euro öffentliche Investitionen soll der Chips Act umfassen. „Öffentliche Investitionen“ sind eine euphemistische Umschreibung für das ungefragt verwendete Geld der Steuerzahler beziehungsweise Schuldner des Staates.

Dieser Chips Act, dessen zentrale Inhalte schon seit einigen Tagen bekannt waren und nun am Dienstag offiziell in Brüssel vorgestellt wurden, ist ein weiterer Schritt zur Abschaffung der Marktwirtschaft und ihrer Verdrängung durch eine staatliche und europäische Subventionswirtschaft. Dazu packen von der Leyen und die Brüsseler Subventionisten nochmal alle Rezepte aus, die Subventionspolitiker seit Jahrzehnten im Gepäck haben. Zentral ist ihre Ankündigung: „We will bridge the gap between the laboratory and the actual manufacturing in Europe.“

Der entscheidende unternehmerische Schritt von Forschung und Entwicklung zur Produktion – der Schritt also, der in einer Marktwirtschaft das größte unternehmerische Risiko birgt –, wird durch die EU-Steuerzahler abgesichert. Sie tragen statt der Eigner das unternehmerische Risiko und sorgen nach dem Willen der Kommission dafür, dass das forschende Unternehmen sich nicht die Füße nass macht. Durch diese Brücke ist ein Grundprinzip der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt. Aus dem Wagniseinkommen des Unternehmens wird ein gesichertes. Der Steuerzahler zahlt es ihm schließlich unabhängig davon, ob das Produkt sich am Markt rentiert oder nicht.

Natürlich scheint das Ziel ein hehres und vernünftiges zu sein: verhindern, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder Amerika abgehängt wird auf einem ganz zentralen Feld, nämlich der Produktion der Grundbestandteile aller elektronischen Produkte. Chips stehen, da hat von der Leyen recht, „im Zentrum des technologischen Rennens“ und sind „der Grundstein moderner Wirtschaft“. Und die Pandemie hat die Verletzlichkeit der Lieferketten für diese Chips belegt.

Aber ist das ein Argument dafür, die Versorgung der Wirtschaft mit diesen ihren Grundsteinen nun ausgerechnet in die Hand des Staates, gar des Über-Staates Europäische Union zu legen? Die historischen Erfahrungen, etwa unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, legen nicht nahe, dass der Staat besonders fähig ist, die Versorgung mit knappen Gütern effizient sicherzustellen. Nicht staatliche Planung und Subventionierung, sondern unternehmerische Freiheit unter den Bedingungen eines wettbewerblichen Ordnungsrahmens hat diese Fähigkeit dann aber bewiesen. Das ist die Lehre aus der deutschen und europäischen Wirtschaftsgeschichte nach 1948.

„Wir konnten nicht liefern, wie es notwendig gewesen wäre, wegen des Mangels an Chips“, sagt von der Leyen. Warum „wir“? Die Sprache von der Leyens offenbart schon, dass sie die Unterscheidung zwischen Staat (beziehungsweise EU) und Wirtschaftsunternehmen nicht mehr wahrnimmt und offenbar den Staat für zumindest mitzuständig hält. Ein Motto-Spruch von der Leyens zum Chips Act lautet: „Paving the way to Europe’s tech sovereignty“. Von der „Tech-Souveränität“ hatte sie schon in der Rede zur Lage der Union im vergangenen Jahr gesprochen. Der staatsrechtliche Begriff der Souveränität, also der politischen Letztentscheidungsbefugnis, wird mit industrieller Technik verknüpft.

Brüssel als Tech-Souverän? Das widerspricht jedem bisherigen Verständnis einer wettbewerblichen Ordnungspolitik. Dass aus dem deutschen Wirtschaftsministerium, in dem vor über siebzig Jahren die Grundlagen einer marktwirtschaftlichen Ordnung gelegt wurden, keine Kritik, sondern nur begeisterte Zustimmung kommt, überrascht nicht mehr. Staatssekretärin Franziska Brantner wiederholt beflissen die Formel, dass „wir in diesem strategisch wichtigen Industriezweig stärker und souveräner werden“. Auch hier fragt man sich, wer dieses souveränere „Wir“ eigentlich ist.

Kritik kam nur von einigen Ökonomen. So sprach Henning Vöpel vom Centrum für Europäische Politik von einem „Paradigmenwechsel“ (von der Leyen selbst spricht von einem „Gamechanger“) und einem „gefährlichen industriepolitischen Weg“. Stefan Kooths, Co-Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hält den Chips Act für „ökonomisch hochproblematisch“. Bürokraten könnten das Marktpotenzial einzelner Industrien schlechter beurteilen als die Unternehmen.

Zur erwünschten Tech-Souveränität der Kommission gehört aber vermutlich auch der Glaube, genau diese Beurteilung politisch beherrschen zu können. Jedenfalls wird die EU ihre Regeln für staatliche Hilfen, die bislang durch ein strenges, noch ordoliberal geprägtes Ordnungsrecht geprägt sind, lockern. Zum ersten Mal, so verkündet von der Leyen, wird die EU Subventionen für europäische „first of a kind production facilities“ ermöglichen, also Produktionsstätten für gänzlich neue (und damit besonders risikoträchtige) Produkte. Denn weil sie die ersten ihrer Art sind, so von der Leyens seltsame Behauptung, nutzen sie ganz Europa. Es sollen unter bestimmten Voraussetzungen sogar 100-Prozent-Finanzierungen durch EU-Geld möglich sein.

Einen weiteren Eindruck von der neuen Vorgabe einer europäischen Tech-Souveränität gibt auch der Vorschlag der Kommission, dass subventionierte Chipproduzenten künftig dazu gezwungen sein könnten, europäische Kunden zuerst zu beliefern, um Versorgungskrisen zu verhindern. Das ist durchaus konsequent: Unternehmen, die vom Staat finanziert werden, sind eben keine unabhängigen Marktakteure mehr.

Von der Leyen betont erst gegen Ende ihres Auftritts, dass der „Schlüssel zu unserem Erfolg bei unseren Erfindern und unseren Weltklasse-Forschern liege, Leuten, die unseren Kontinent in Jahrzehnten wohlhabend machten“. Damit hat sie zweifellos recht. Allerdings sind diejenigen, die schon jetzt wissen, wie Chips entwickelt und hergestellt werden, kaum noch in Europa zu finden. Sie leben und arbeiten in einigen wenigen Ländern, vor allem in Ostasien, aber zum Beispiel auch in Israel. Und an dortigen Schulen und Universitäten wachsen wohl auch die jungen Menschen heran, die die kommende Chip-Generation entwickeln und produzieren werden.

Industrien, die nur mit staatlicher Hilfe existieren können, zerfallen nach aller Erfahrung meist wieder, wenn die Hilfe ausbleibt. Die entscheidenden Bedingungen für die globale Verteilung der mikroelektronischen Industrie sind nicht in den Brüsseler oder anderen Umverteilungsbürokratien zu suchen, sondern durch die demographischen Voraussetzungen und Bildungsbedingungen vorgegeben, also durch die Leistungsfähigkeit junger Menschen in den MINT-Fächern. Da liegen die EU-Staaten weit hinter Ländern wie Korea, Taiwan, Japan und China zurück. Und es gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich das mittelfristig ändert.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Also irgendwie erinnert mich das alles an die Megabit-Chip Produktion der DDR. Da wollten auch die Regierenden einer rückständigen Industrie mit aller Macht beweisen, daß sie ganz vorne mitschwimmen können. Wie’s geendet hat, steht im Geschichtsbuch. Liebe EU. Vielleicht wäre es sinnvoller, daß die ganzen Gendergaga Lehrstühle geschlossen werden und das Geld den Hochschulen mit Schwerpunkt Elektrotechnik/Elektronik zur Verfügung gestellt wird. Ich mein, wie erbärmlich ist das denn, daß das Land, das sich mal als Apotheke der Welt bezeichnet hat, mehr Genderprofessoren beschäftigt, wie Professoren der Pharmazie. Dann vielleicht noch die Bürokratie abbauen, die Unternehmenssteuern senken, für die Energieintensive Produktion… Mehr

Von der Leyens Pläne erinnern an die Anstrengungen während der Endphase der Sowjetunion, sich durch eigene Produktionskapazitäten in verschiedensten Hochtechnologiebereichen vom Westen bzw. vom Weltmarkt unabhängig zu machen. Es wäre sinnvoller, in günstige Standortvorteile mit niedrigen Faktorkosten, einem vorteilhaften Steuersystem, geringen bürokratischen Hürden, allgemein erfreulichen Lebensbedingungen (z.B. Sicherheit) und einem guten Bildungssystem zu investieren. Dann gedeihen wie auf einem gut bewässerten und gedüngten Boden die Hightech-Unternehmen wie gesunde Gurken und Tomaten von ganz alleine. Das, was durch EU-Subventionen herangezüchtet wird, ist wie schon früher stets marodes Wucherkraut, das aus eigener Kraft nicht zu überleben vermag.

Hier muss ich ausnahmsweise einmal widersprechen. Die Idee ist in diesem Fall möglichweise sogar gar nicht verkehrt, sogar gut. Genau jetzt, wo die Preise extrem hoch sind und die Nachfrage dauerhaft über vermutlich Jahre nicht gedeckt werden kann, werden ohnehin Unternehmen in die Produktion einsteigen oder Fabriken gebaut werden. Sie tun das, weil der Zeitpunkt günstig ist, weil das Produkt zwar Know-How erfordert, aber der große Bedarf bei weitem nicht nur Spitzentechnologie betrifft. Wenn man sich auf dem Chip-Markt umschaut, sieht man, dass auch vergleichsweise einfache und alte ICs kaum noch erhältlich sind, aber für sehr viele Anwendungen trotzdem nach… Mehr

Einspruch, der Staat muss vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, das wäre beispielsweise eine bezahlbare Energieversorgung, effiziente Verkehrswege und ein selektives (Klasse statt Maße) Bildungssystem, der Rest regelt sich dann von selbst.

Seit Jahrzehnten wird in Deutschland genau das Gegenteil gemacht, obwohl man doch eigentlich nur in die Geschichtsbücher schauen müßte. Immer wenn der Staat als Unternehmer/Planwirtschaftler auftritt geht es schief, DDR schon mal gehört?!

Wie die Verlagerung der Produktion von Wacker-Chemie in die USA zeigt, benötigt die Halbleiter-Industrie vor allem eins; nämlich günstige Energie. Davon hat ja Europa bekanntlich reichlich!? Würde ein Laptop hierzulande hergestellt, wäre es aus mit der Digitalisierung. Die Herstellung benötigt etwa 6’000 kWh, soviel wie ein durchschnittlicher Haushalt im Jahr an Strom braucht. Die einzige funktionierende 5-Nanometer Chip-Fabrik steht heute in Taiwan (TSMC), einem Land zu dem man keine politischen Beziehungen und keine Kooperation will. Auch andere Grüne Technologien wie Aluminium und Solarzellen finden nur noch in Billig-Stromländern statt. Die grünen Illusionen sind längst als Wirklichkeitsverdrängung entlarvt. Ich empfehle von… Mehr

Das Gute: Von der Leyen steht für die BRD und die EU. Und man kann sich sicher sein, wenn diese Frau etwas anpackt, wird es nicht klappen. Ich finde es gut, dass man sich darauf verlassen kann.

Das Grundübel der EU ist seit Langem die Tatsache, daß sie die Mitgliedsländer verbindlich mit Einschränkungen bzw. Lenkungsmaßnahmen beglückt, die massive Auswirkungen auf das Leben der jeweiligen Bevölkerung haben. Und das, ohne daß irgendjemand der Betroffenen ihr durch demokratische Wahl die Erlaubnis dazu gegeben hätte. Man denke nur an diese lächerlichen und an den Haaren herbei gezogenen Stickoxyd-Grenzwerte, die eine ganze Industrie hinwegfegen werden. Oder an die sog. Taxonomie-Verordnung, die künftig die Kreditvergabe der Banken in die „richtigen“ grünen Unternehmen und privaten Unternehmungen lenken wird, während sie andere, die nicht den bürokratischen Vorstellungen entsprechen, vom Markt aussortieren wird. Dies alles… Mehr

Die EU wird einfach nicht klug. D und die EU haben alles ausgelagert, was nicht mit dem Prinzip Mindestlohn zusammenpasst. Die Mottos hoher Nettolohn und hohe Steuern/Abgaben für Migration, für Energiewende etc. passen nicht zueinander. Zudem ist das politische Umfeld für Unternehmen einfach nicht mehr sicher. Investitionen benötigen Sicherheit. Aber keine Regeln, die Heute gelten und Morgen ersetzt werden. Alles vor die Wand gefahren. Und jetzt sollen Subventionen es richten? Wie verlogen ist das? Die Axt legen an die Wurzeln usere Demokratie, an unsere Verfassung, aber bei den eigentlichen Problemen meinen, daran vorbei zu kommen, die Axt an die eigentlichen… Mehr

Naja, wer an „Attraktivität“ bzw. als ausgebildete Workforce, bzw. Arbeitnehmer-„Qualitäten“ zunehmend nicht mehr zu bieten hat als an erster Stelle Political Correctness, Gendern und andere Hirnlose Zwänge, und wobei reziprok dazu gleich die Naturwissenschaftlichen Fächer als toxisch, männlich oder sonst wie ungerecht diffamiert werden, weil z.B. allein schon das Fördern dieser die geistigen Kapazitäten und Fähigkeiten insbesondere des Lehrer- und Politpersonals übersteigt, aber vor allem der Ideologie-Doktrin widerspricht, der muss sich nicht wundern dass er der Attraktivität als Investmentstandort für High-Tech Firmen durch Bargeld unter die Arme greifen muss. Noch fragen? Passt ins Bild. All das sind Handlungen von dummen… Mehr

Unfassbar.

Da die Wirtschaft in Vorfreude auf Subventionen und dem Ausschalten jeglichen unternehmerischen Risikos, diesen Weg dankbar mitgehen wird, kommt es so wie es Frau vd.Leyen und ihre Bürokraten wünschen. Wenn das Ganze dann schief geht wird niemand die Verantwortung übernehmen, das Steuergeld ist dann eben mal weg!