Viele glauben fest an tausende Strahlentote in Fukushima, einen riesigen deutschen Fleischkonsum und die Integration von Migranten als überragenden Erfolg. Gegen Fakten sind sie resistent. Was sie Trump vorwerfen, erkennen sie als Muster nicht an sich selbst – weil es in ihrem blinden Fleck liegt.

Zum zehnten Jahrestag des Tsunamis in Japan und des Atomunglücks in Fukushima am 11. März 2021 twitterte die Grünen-Vorsitzende und möglicherweise kommende Bundeskanzlerin Annalena Baerbock einen Text, in dem sie an „die vielen Menschen“ erinnerte, „die durch das Unglück ihr Leben verloren haben“, und fügte den Satz an: „Es ist beruhigend, dass Deutschland nächstes Jahr aus der Hochrisikotechnologie Atomkraft aussteigt.“

Auch die Grünen-Parteizentrale erklärte via Kurznachrichtendienst: „Heute jährt sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima zum zehnten Mal. Zehntausende Menschen starben (…)

Es handelte sich nicht um den ersten Fall, in dem jemand öffentlichkeitswirksam behauptete, bei dem Atomunfall in Fukushima seien 2011 viele, sogar tausende Menschen ums Leben gekommen. Auch nicht um das dritte oder zehnte Mal.

In Wirklichkeit starb bei dem atomaren Unfall in Fukushima-Daiichi im Jahr 2011 niemand. Die beiden Knallgasexplosionen in dem Kraftwerk am 12. und 14. März verletzten insgesamt 16 Arbeiter. Im Jahr 2018 starb ein früherer Angestellter des Kraftwerks an Lungenkrebs, der 2016 diagnostiziert worden war. Obwohl sich bei ihm nicht mit absoluter Sicherheit sagen ließ, dass sein fünf Jahre später aufgetretener Tumor durch den Nuklearunfall verursacht wurde, erkannten das Energieunternehmen Tepco und Japans Regierung ihn offiziell als Strahlenopfer an.

Die Zahl der Fukushima-Nuklearopfer liegt also bis heute bei eins. Durch den Tsunami und die nachfolgenden Beben kamen etwa 19.500 Menschen ums Leben.

Die Erzählung über die große Menge von Strahlenopfern in Japan bildet mittlerweile einen eigenen Strang, der über Jahre hinwegreicht. Bezeichnungen wie Falschbehauptung oder Fake News beschreiben das Phänomen nur unzureichend. Es handelt sich um eine Art alternativer Wahrnehmung. Sie erklärt ein gutes Stück der grünen Wahlerfolge und der politischen Kommunikation überhaupt in Deutschland. Um diese Kommunikation, in der alternative Fakten ihre eigene Empfindungswelt schaffen, soll es in diesem Text gehen.

Die Grünen nahmen ihren Tweet vom 11. März halb zurück mit der Bemerkung: „Bei der Katastrophe von Fukushima sind nicht unmittelbar zehntausende Menschen gestorben, sondern zu Schaden gekommen.“

— Argo Nerd (@argonerd) March 11, 2021

Auch die Geschichte von Zehntausenden, die durch den Unfall in dem Kernkraftwerk zu Schaden gekommen seien, ist mindesten eine grobe Verzerrung. Durch den Stress, der mit der Evakuierung rund um das Kraftwerk verbunden war, starben etwas mehr als 500 Menschen. Eine erhöhte Rate an Krebserkrankungen und Fehlbildungen bei Neugeborenen stellte die Weltgesundheitsorganisation nicht fest.

Auch das Behaupten, Korrigieren und Neubehaupten hat in der Erzählung von den tausenden japanischen Nuklearopfern eine lange Tradition. Baerbock korrigierte ihren Tweet übrigens nicht, anders als die heutige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die sich 2013 für ihre Twitter-Falschbehauptung über 16.000 Nukleartote entschuldigte, wobei sie gleichzeitig „die Knappheit des Textes“ verantwortlich machte.

Zum 2021er Jahrgang der Tausende-Nuklearopfer-Saga gehörte unter anderen die DIW-Mitarbeiterin Claudia Kemfert, die bei Phoenix unwidersprochen behauptete:

„Die Fukushima-Atomkatastrophe war eine der schlimmsten menschengemachten Katastrophen der Welt (…)“

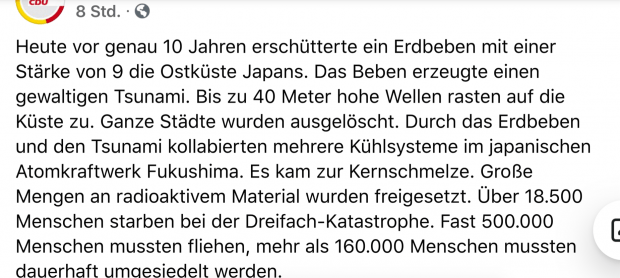

Außerdem die CDU, die die Toten von Erdbeben und Tsunami und den einen mutmaßlichen Strahlentoten von 2018 zu 18 500 Opfern einer „Dreifachkatastrophe“ zusammenrührte:

Das Nachrichtenportal T-Online schrieb in seiner Vorberichterstattung zum Jahrestag schon im Februar 2021:

„Nach einem Erdbeben und einem Tsunami war es am 11. März 2011 in drei der sechs Reaktoren zur Kernschmelze gekommen. Mehr als 18.000 Menschen starben. Es war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.“

Auch der Deutschlandfunk sendete seinen Anteil an dem alternativen Faktengebäude:

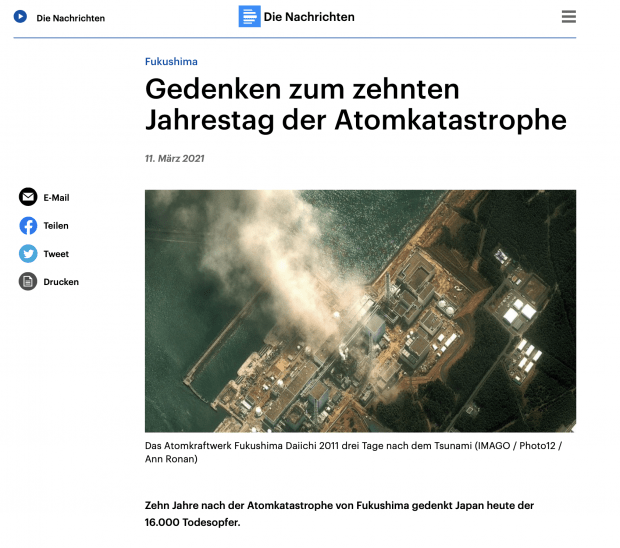

„Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima gedenkt Japan heute der 16.000 Todesopfer.“

Es dürften nicht die letzten Falschdarstellungen zu diesem Thema gewesen sein. Viele Menschen in Deutschland sind heute nicht nur fest davon überzeugt, es hätte 2011 in Japan tausende Tote durch den Atomunfall in Fukushima gegeben. Sie sind sich auch sicher, Fernsehbilder gesehen zu haben, die eine nukleare Verwüstung zeigen, und Belege für die hohe Strahlenopferzahl zu kennen. Jedenfalls glauben sie fest daran, es gebe diese Belege. Der Autor dieses Textes wurde einmal Zeuge einer Unterhaltung, in dem ein Atomkraftgegner seinen Gesprächspartner fragte, wie viele Atom-Tote es in Fukushima gegeben habe. Der Gesprächspartner, ein Ingenieur, antwortete korrekt: einen. Worauf der Fragesteller außer sich geriet, mit den Armen ruderte und rief, das seien Fake News, Tausende seien umgekommen. Überall sei das nachzulesen, auch, wenn er die genaue Zahl der Toten und Quelle nicht aus dem Kopf nennen könnte.

Eine plausible Geschichte überlebt in der Erinnerung leichter

Für das Phänomen, dass Menschen nicht nur etwas vage meinen, sondern kollektiv eine feste Überzeugung besitzen, vor allem die Überzeugung, sich untrüglich an Belege zu erinnern, gibt es einen Begriff: Mandela-Effekt. Geprägt wurde die Bezeichnung 2010 von der amerikanischen Autorin Fiona Broome. Sie meinte 2010, sich an Tod Nelson Mandelas in den Achtzigern zu erinnern, und zwar sehr detailliert. Der Apartheid-Gegner starb nach ihrer festen Überzeugung nach langer Haft im Gefängnis, die Nachricht von seinem Tod führte zu Aufständen in mehreren Städten Südafrikas. Broome war sich auch sicher, die ergreifende Trauerrede seiner Witwe im Fernsehen verfolgt zu haben.

Als sie Einzelheiten zu Mandelas Gefängnistod nachlesen wollte, stellte sie überrascht fest, dass der Politiker am Leben war. Seine Amtszeit als Präsident Südafrikas – er regierte von 1994 bis 1999 – lag zwar schon hinter ihm. Aber er genoss seinen Ruhestand. In Wirklichkeit starb er erst 2013, drei Jahre, nachdem Broome hätte schwören können, ausführliche Berichte über seinen Tod gesehen zu haben. „I thought I remembered it clearly, complete with news clips of his funeral, the mourning in SA, some riots in cities and the heartfelt speech by his widow”, schrieb die Autorin auf ihrer Webseite, und fragte, ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. In kurzer Zeit meldeten sich hunderte bei ihr, darunter eine Frau, die erzählte, wie sie als Viertklässlerin 1997 während eines „Black History Month“ in ihrer Schule von Mandelas Tod hörte.

Broome sammelte ähnliche Beispiele und schrieb darüber das Buch „The Mandela Effect“. Darin spekulierte sie etwas spökenkiekerisch, ob es sich bei dieser Art von Gedächtnisstreichen möglicherweise um einen Einfluss von Paralleluniversen handeln könnte (in diesem Fall also von einem, in dem Nelson Mandela tatsächlich im Gefängnis starb). Die tatsächliche Erklärung dürfte sehr viel einfacher sein: Als Häftling auf Robben Island war Mandela weltweit bekannt geworden. Die Geschichte eines prominenten Bürgerrechtlers, der im Gefängnis stirbt, klingt einleuchtend. Sie passt zum Bild eines Apartheid-Staats. Dazu kam, dass Mandela nach dem Ende seiner Amtszeit 1999 aus der Aufmerksamkeit der meisten Zeitgenossen außerhalb Südafrikas wieder verschwunden war. Möglicherweise verstärkte sich bei vielen die falsche Erinnerung auch durch einen Satz von George W. Bush von einem Toten Mandela, der 2007 allerdings nur meinte, er sehe keinen mit ihm vergleichbaren arabischen Bürgerrechtler:

“I heard somebody say, Where’s Mandela?’ Well, Mandela’s dead because Saddam Hussein killed all the Mandelas.“

Exempel für hartnäckige kollektive Fehlerinnerungen gibt es von der Politik bis zur Populärkultur. Viele ältere Fernsehzuschauer meinen sich gut an den typischen Satz „Harry, hol schon mal den Wagen“ in Derrick zu erinnern. Tatsächlich fiel der Satz in keiner der 281 Folgen. Etliche ältere Spanier glauben sich zu erinnern, den Putschversuch im Parlament 1981 live im Fernsehen oder im Radio mitverfolgt zu haben (die Kamerabilder gab es, sie wurden allerdings erst nach dem Putsch ausgestrahlt, die Radioübertragung der Parlamentssitzung brach schon nach den ersten Schüssen ab).

Dass unser Gedächtnis eher einem Theater als einem Archiv ähnelt, gehört zu den wirklich gut belegten Erkenntnissen. Eine plausible Geschichte überlebt in der Erinnerung leichter als eine Faktenreihe, erst recht verfestigt sie sich als Gemeinschaftserzählung.

Eine ganz andere Qualität bekommt die falsche Erinnerung, wenn sie nicht wie der Mandela-Effekt per Zufall entsteht, sondern von Politikern und Journalisten simuliert wird, weil sie in eine große Erzählung passt. Das muss noch nicht einmal durchgehend bewusst geschehen. Wenn die Ökonomin Claudia Kemfert in dem öffentlich-rechtlichen Sender phoenix (Werbespruch: „das ganze Bild“) einen Unfall mit einem Toten und 16 Verletzten zu einer der größten Katastrophen der Welt erklärt, dann gibt es für die Redakteure vermutlich keinen Anlass, eigene Recherchen zu betreiben, weil sie sich entweder selbst an tausende Atomopfer zu entsinnen glauben, oder zumindest mit Kemferts Haltung sympathisieren, also der grundsätzliche Ablehnung der Kernkraft. Jedenfalls bleibt ganz offensichtlich der Reflex aus, ihre Aussage zu überprüfen.

Setzt sich ein Glaube von politischem Gewicht fest, dann verwandelt er sich irgendwann zu einer Meta-Realität. Serielle Falschbehauptungen nach immer dem gleichen Muster prägen die politische Kommunikation in Deutschland (und nicht nur dort) mittlerweile sehr tief. Dafür gibt es eine notwendige Voraussetzung: die Selbstverstärkung zwischen Politik- und Medienbetrieb. Ohne entsprechendes Echo der jeweils anderen Seite können Glaubenssätze zwar in kleinen Blasen überleben. Aber sie wirken nicht, um die Formulierung einmal aus dem Grundgesetz zu borgen, an der politischen Willensbildung mit. Passen allerdings mehrere durch positive Rückkopplung mächtig gewordene Glaubenswahrheiten untereinander gut zusammen und deuten in ein und dieselbe Richtung, dann formen sie die Gesellschaft, ähnlich, wie eine große Masse mit ihrer Gravitationskraft auf den Raum ringsum wirkt. Eine Claudia Kemfert trägt dann ihren Teil zur großen Erzählung bei. Die große Erzählung bestimmt aber auch den Auftritt einer Kemfert.

Behaupten, korrigieren, wieder behaupten

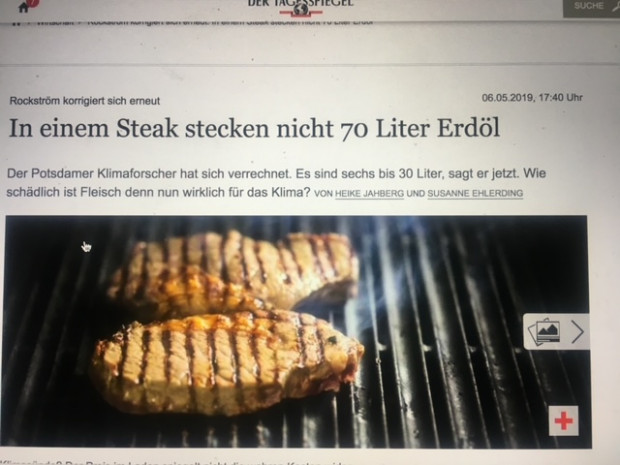

Erst beim Blick auf andere Serienfalschbehauptungen zeigt sich das Muster. Dann allerdings bemerkenswert klar. Neben der Atomangst gehört die Fleisch-Obsession zu den immergrünen Themen in Politik und Medien, genauer: die Geschichte von den Deutschen, die mehr und mehr Fleisch vertilgen und damit das Weltklima ruinieren. In brillanter Weise fasste der stellvertretende Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Johan Rockström diese Großerzählung 2019 in einem Tagesspiegel-Interview zusammen: „In jedem Steak stecken 70 Liter Öl“.

Tun sie nicht, denn nach damaligen (wie auch aktuellen) Preisen würden dann schon die Ölkosten für ein Steak bei fast 30 Euro liegen, sonstiger Herstellungsaufwand, Transport, Steuern und Handelsspanne kämen noch obenauf. In dem Rockström-Interview erwies sich auch sonst alles als Quatsch mit ideologischer Würzsauce. Um das entsprechende Klimasündenbewusstsein zu steigern, lieferte der Tagesspiegel das Stichwort:

„Vor 30 Jahren gab es in vielen Familien nur einmal in der Woche Fleisch.“

„Genau“, so Rockström, „der Sonntagsbraten. Man konnte sich das gar nicht anders leisten. Das war gesünder als unsere Ernährung heute.“

In Wirklichkeit steigt der Fleischverbrauch der Deutschen überhaupt nicht. Er sinkt leicht, aber beständig, und das seit Jahrzehnten. Pro Kopf verzehrten die Deutschen 1990 noch 65,9 Kilogramm pro Kopf, 2017 noch 59,7 Kilogramm, 2019 59,5. Für das Potsdam-Institut wäre das eigentlich eine gute Nachricht. Sie eignet sich nur schlecht zur dauerhaften Steigerung des Schuldbewusstseins.

Auf das Interview gab es damals Reaktionen in Medien, Rockström nahm praktisch alle seine Behauptungen zurück.

Das hinderte 2020 die ZEIT und die WELT nicht daran, ein ganz ähnliches Narrativ wieder aufzutischen, dieses Mal in Interviews mit Christoph Klotte, einem Ernährungspsychologen aus Fulda, der eine Art Dauerwurst aus Fleischkonsum-Geißelung und Identitätspolitik feilbot.

In der WELT lautete die Überschrift „Der beharrliche Fleischkonsument ist der männliche Proll“, in der ZEIT: „Die Deutschen haben keine Esskultur“. Natürlich kam auch wieder die Erzählung von Fleischexzess und steigendem Verbrauch vor, dieses Mal als Stichwort des WELT-Interviewers:

„Fleisch war in den 50ern ein Luxus, die ‚gute Wurst’ war teuer. Undenkbar, dass Fleisch am Tellerrand liegen blieb. Heute gibt es weltweit nur noch zwei Nationen, die morgens, mittags und abends Fleisch essen. Das sind Deutschland und Polen.“

Tatsächlich liegt der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch noch unter dem EU-Durchschnitt.

Im Februar 2021 kam dann wiederum sie SPD-Vorsitzende Saskia Esken in einem großen ZEIT-Interview mit dem gleichen Narrativ zu Wort. Auch dort ging es wieder um Klima, und unvermeidlich trat der Wurstdeutsche auf den Plan, der anders als früher morgens, mittags und abends seine steigende Fleischration braucht:

„Esken: Wer gerne gutes Fleisch isst, muss wissen, dass das in der Masse nicht „gut“ hergestellt werden kann. In Zeiten, die manche gut und alt nennen, kam dreimal die Woche Fleisch auf den Tisch und nicht wie heute dreimal am Tag.“

Es zeigt sich exakt das gleiche Muster wie in der Serienerzählung über die tausenden Atomtoten von Fukushima: das Narrativ läuft und läuft, ab und zu gibt es eine Korrektur – und trotzdem die garantierte Fortsetzung. Auch im Detail ähneln die Bilder einander. So, wie sich Roth 2013 für ihre falsche Fukushima-Behauptung entschuldigte, Baerbock 2021 aber nicht mehr, nahm Rockström 2019 sein Märchen von den immer fleischsüchtigeren Deutschen noch zurück, Esken ihren ganz ähnlichen Unsinn 2021 nicht. Vor allem gleiten Narrative dieser Art offenbar reibungslos durch die meisten Medien. ZEIT-Vize Bernd Ulrich, der das Gespräch mit Esken führte, gehört zu den agendasetzenden Journalisten in Deutschland. Er berichtete auch exklusiv von den Treffen zwischen Greta Thunberg und Luisa Neubauer mit Angela Merkel im Kanzleramt.

Zu den oft widerlegten und trotzdem unermüdlich reproduzierten Darstellungen zählt auch die Erzählung von einer pauschalen Lohnlücke zwischen Männern und Frauen von mal 23, mal 18 Prozent, dem so genannten Gender Pay Gap. Wer tatsächlich gleiche Tätigkeiten bei gleicher Arbeitszeit vergleicht und die Unterschiede bei Berufswahl wie Teilzeit herausrechnet, darauf weisen Ökonomen anhand der Zahlen des statistischen Bundesamts seit Jahren hin, kommt auf einen realen Geschlechterunterschied zwischen 7 und 2 Prozent.

Was stetig wächst, ist die Lücke zwischen gelegentlichen Widerlegungen der pauschalen Falschbehauptung (sie nehmen eher ab) und der Falschbehauptung selbst – sie entwickelte sich mittlerweile mit dem „Equal Pay Day“ zum festen Berichtstermin für alternative Fakten. Auch 2021. Die „Tagesschau“ nahm das Thema dieses Mal mit einem gewissen Witz, indem sie eine grüne Frauenpolitikerin mit dem Satz zitierte: „Man hat schon das Gefühl, die Platte hat einen Sprung“.

Die ARD-Hauptnachrichtensendung veranschlagte (wie auch WELT, Handelsblatt und etliche andere Qualitätsmedien) den Männer-Frauen-Gehaltsunterschied steif und fest bei 18 Prozent.

Ein letztes Beispiel für serielle Parallelwahrnehmung: Die Beschäftigungsquote von Migranten.

„Die Hälfte der Flüchtlinge hat einen Job“, meldete die Süddeutsche Zeitung im Februar 2020:

Mit fast identischen Zeilen berichteten auch die Tagesschau,

die WELT,

das Handelsblatt,

die FAZ und viele andere Blätter. Alle bezogen sich dabei auf die gleiche Quelle – eine Untersuchung des bundeseigenen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Nur: in der Untersuchung der IAB steht nirgends, dass jeder zweite Asylbewerber in Deutschland einem Beruf nachgeht. Tatsächlich steht etwas anderes darin – ein Befund, der sehr wenig zu der Annahme passt, die Asylmigration nach Deutschland sei ein wirtschaftlicher Gewinn. Genau so, wie es schaurig wirkt, wenn reihenweise Politiker, Journalisten und Experten tausende japanische Strahlentote aus dem Nichts konstruieren, wirft es ein Licht auf die öffentliche Kommunikation in einem Land, wenn ein gutes dutzend Medien angefangen von der Tagesschau eine frohe Botschaft aus einer Untersuchung filtert, die sich dort gar nicht findet.

Was steht tatsächlich in dem IAB-Wochenbericht 4/2020? Unter anderem die Aussage, dass fünf Jahre nach ihrer Ankunft die Hälfte der seit 2013 nach Deutschland gekommenen Asylbewerber und Kriegsmigranten (in dem Bericht: ‚Flüchtlinge’) einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Die Formulierung „nach fünf Jahren“ findet sich auch sinngemäß in allen oben genannten Medienberichten. Auch, dass es sich um eine Untersuchung zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen handelt, die zwischen 2013 und 2016 kamen. Spätestens an dieser Stelle hätten die Redakteure stutzig werden müssen: Wie viele der 2015 gekommenen Migranten nach fünf Jahren arbeiten, kann sich erst Ende 2020 herausstellen, wie viele vom Ankunftsjahrgang 2016, erst Ende 2021. Kein Institut der Welt konnte dazu schon im Februar 2020 etwas ermittelt haben. Wer das IAB-Institut tatsächlich liest, weiß es genauer. Deren Untersuchung stützt sich auf Zahlenmaterial – Selbstauskünfte von Migranten – aus dem Jahr 2018. Die fünfzig Prozent beziehen sich folglich nur auf die kleine Kohorte der Zuwanderer, die 2013 kamen. Auch in der Pressemitteilung des IAB zu der Untersuchung steht die Fünfzig-Prozent-Botschaft plakativ in der Überschrift. In der Untersuchung selbst allerdings taucht die eigentlich interessante Zahl erst auf Seite 14 auf: „Im zweiten Halbjahr 2018 haben im Durchschnitt 35 Prozent der seit 2013 zugezogenen Geflüchteten eine Erwerbstätigkeit ausgeübt.“ Was bedeutet: Von den zwischen 2013 und 2016 angekommenen Asylmigranten sind 65 Prozent nicht erwerbstätig. Und selbst von diejenigen, die zum Befragungszeitpunkt schon fünf Jahre im Land waren und alle Sprach- und Qualifizierungskurse wahrnehmen konnten, gehen nur fünfzig Prozent einer Arbeit nach (als Erwerbstätigkeit rechnete das IAB nicht nur Vollzeitarbeit, sondern auch geringfügige Tätigkeit und bezahlte Praktika.)

Die Feststellung, dass sich fast zwei Drittel der seit 2013 eingewanderten Migranten nicht am Erwerbsleben beteiligen, stammt aus der Hochkonjunkturphase vor Corona. Und sie passt selbstverständlich schlecht zu dem Zukunftsentwurf von Katrin Göring-Eckardt, wonach Migranten die Renten der Alteingesessenen bezahlen.

Dass dutzende Redakteure diese trübe Realität im Gleichklang zu einer Erfolgsmeldung umschreiben, ist mit politisch einseitiger Ausrichtung allein nicht zu erklären. Was sich hier abzeichnet, ähnelt eher einer Matrix – einer Tiefenprägung, die Redakteure und Politiker selbst nicht mehr wahrnehmen, weil sie vollständig darin aufgehen.

Die Weltdeutungs-Matrix hat eine Farbe

Nun ähneln nicht nur die Muster einander. Die einzelnen Metarealitäten weisen auch in eine bestimmte Richtung. Viele Leute, die fest an die tausenden Atomtoten von Fukushima glauben, glauben auch, dass die Deutschen durch ihren wachsenden Fleischverzehr das Weltklima schädigen, dass schreiende Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen herrscht, und dass die Bundesrepublik – weil es auch etwas Positives geben muss – bei der Integration von Migranten von einem Erfolg zum nächsten eilt. Dazu kommt noch ein gutes Dutzend anderer Glaubensätze über Rassismus, Sexismus, Klima und Wirtschaft mit ähnlich luftiger Fakten- und eiserner Überzeugungsbasis. Fast alle stammen aus der grünen Politiksphäre. Diese Weltdeutungs-Matrix erklärt besser als jede herkömmliche Parteiensoziologie, warum die Grünen Ende 2021 ins Kanzleramt einziehen könnten.

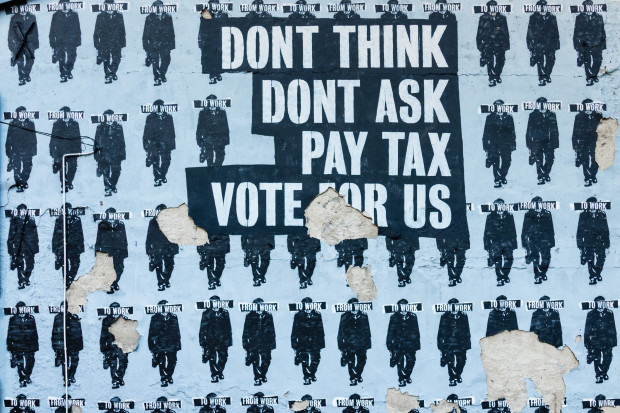

Zu den festen und praktisch unerschütterbaren Glaubenssätzen kommt noch eine Überzeugung, die gewissermaßen den Schlussstein bildet: der Glaube, von Fake News umstellt zu sein. Selbstverständlich nicht von Falschnachrichten in Fernsehen und Print über Atomtote in Japan und deutsche Integrationserfolge, sondern von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien „im Netz“, in Umlauf gebracht von Populisten, Trumpisten, russischen Geheimdienstlern und anderen seriell Verdächtigen. Mit dem nötigen Kampf gegen Verschwörungstheorien begründet Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ihr „Demokratiefördergesetz“, das schon bei Schulkindern ansetzen soll.

Die Grünen fordern mit Blick auf die Fake News der anderen sogar eine „Bundeszentrale für Medienbildung“.

Für die Abwehr von „Desinformation“ forderte MDR-Intendantin Karola Wille kürzlich eine öffentlich-rechtliche Internetplattform. Ein großer staatlicher beziehungsweise staatlich bezuschusster Sektor widmet sich mittlerweile dem, was er als „Fake News“ definiert, etwa der Verein „Correctiv“:

Machtausübung durch systematische Realitätsverzerrung – so lautete vier Jahre der Standardvorwurf aller Trump-Gegner. Tatsächlich nahm der amerikanische Präsident es mit Fakten oft nicht genau. In einigen Fällen verformte er sie auch wie ein Eisenbieger im Vaudeville-Stil. Nur stand ihm immer eine sehr starke Medienfront gegenüber, die jeden Tweet von ihm sezierte. Oft propagandistisch, oft aber auch mit einem Wirkungstreffer. Das gleiche gilt für die virulenten Falscherzählungen, die tatsächlich in Netzblasen kursieren. Die Behauptung, mit dem Corona-Impfstoff werde ein Chip in den Körper geschleust, findet sich tatsächlich in unzähligen Foren, genau so wie die von Reptilienmenschen. Sie finden aber keine Verstärkung durch Spitzenpolitiker, durch die Tagesschau und große Zeitungen. Ihre Wirkung auf die Gesellschaft bleibt marginal.

Eine wirklich stabile Matrix bildet sich erst, wenn eine politischen Klasse, die tausende Atomtote und verwandte Falschannahmen für bewiesen hält, mit einem Medienkomplex zusammenwirkt, der die Behauptungen in Dauerserie wiederholt. Es entsteht ein systematischer, politisch ausgerichteter Mandela-Effekt: der Glaube, etwas zu wissen. Das unterscheidet diese Art Bewusstsein übrigens von Religion: dort weiß jemand, dass er glaubt.

Wenn jemand auch noch darauf konditioniert ist, alles, was seinem Wissensglauben widerspricht, als Fake News abzutun, als Verschwörungstheorie, die gar nicht erst geprüft werden darf, weil dann schon eine Infektion mit dem Falschen droht, dann schließt sich die letzte Lücke im Denkgebäude.

Vor kurzem verhinderten die Grünen den Auftritt der britischen Forscherin Gerry Thomas als Sachverständige im Umweltausschuss. Thomas, Professorin für Molekularpathologie am Imperial College London, forscht zu gesundheitlichen Folgen von Nuklearunfällen. „Das Strahlungsniveau in Fukushima war definitiv zu niedrig, um das Krebsrisiko der Bevölkerung zu erhöhen“, so Thomas.

Laut anderen Abgeordneten hatte sich vor allem die Ausschussvorsitzende Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen dafür eingesetzt, Thomas nicht zu Wort kommen zu lassen. Ihre Begründung lautete, der Auftritt der Wissenschaftler vor den Abgeordneten wäre eine „Verhöhnung der Opfer“. Thomas reagierte nicht sonderlich überrascht, sondern als nüchterne Wissenschaftlerin. „Die meisten Menschen“, meinte sie, „wollen sich nicht mit Aussagen beschäftigen, die ihren Überzeugungen widersprechen.“

Ein emblematischer Satz von allen, die an die tausenden Opfer von Fukushima glauben, lautet: Wenn es anders wäre, dann würden unsere Medien doch auch anders berichten.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Meine (Lebens-)Erfahrung über viele Jahrzehnte als akademisch Gebildeter in verschiedenen Systemen hat mich gelehrt, dass gegen eine geschmeidige Ideologie keine noch so sachlich begründeten Argumente helfen. Wir können uns dagegen noch so „heldenhaft“ ereifern, es wird nichts fruchten. Die Ideologie muss sich selbst ad absurdum führen, es muss zu einer inneren Kernschmelze kommen, erst dann besteht die Chance „revolutionär“ etwas zu ändern.

Genau, sie muss an der Realität scheitern!

Und deswegen sollte RRG die BTW gewinnen.

Kein Scherz, dass ist der einzige Weg, um in relativ kurzer Zeit, den Irrsinn hinter uns zu bringen.

Und keine Bange, dass dauert keine vier Jahre!

Um Gottes Willen – aber das wäre eine Katastrophe.

Es wird gar nichts scheitern derart, dass die Leute von RRG die Schnauze voll haben.

Wir reden hier von vor allem von relativ gut situierten Schichten, die RRG wählen: Lehrer, sonstige Beamte, Ärzte, sehr viele Akademiker usw. – und wie oben schon erwähnt, dass ist deren ‚Weltgerüst‘.

Scheitern würde hier bedeuten, dass wir in Deutschland Zustände wie unmittelbar nach einer Katastrophe haben müssten a lá Zusammenbruch der Wirtschaft und des Marktes, Hyperinflation usw.

Danke für diesen Artikel. Eine sehr gute, scharfsinnige Analyse!

Ein sehr schöner Beitrag, danke dafür. Es gibt ja außer den fest glaubenden und den von Haus aus kritischen Zeitgenossen noch viele dazwischen, die tatsächlich bereit sind, etwas nachzuprüfen und ggf. von ihrem Glauben abzurücken. Das sind gar nicht mal so wenige, hoffe ich jedenfalls. Ein paar davon kenne ich persönlich, die lass ich das mal lesen.

Eine Frage noch: Welche Fakten von politischer Relevanz hat Donald Trump während seiner Amtszeit verbogen? Auch er hat SARS-CoV-2 als besonders gefährlich dargestellt, aber sonst?

Im Grunde genommen liegt es nur daran das die meisten Menschen andere Informationen erhalten/bekommen. Aus welchem Grund sollten sie was anderes glauben??? Und die Wiedersprüchlichkeiten verlieeren sich meist im Vergessen, also in der Zeit. Leute die drüber nachdenken müssen wie sie ihre Rechnungen bezahlen merken das eh nicht. Gar keine Zeit dazu.

Heute auf der „Achse“, passt hervorragend zum Thema und bestätigt die Erfahrungen in meinem Umfeld voll und ganz: https://www.achgut.com/artikel/das_tribunal_teil_1 Zitat: „Aber als ich sie perplex anschaute, wurde mir klar, dass es für sie tatsächlich eine Glaubensfrage war. Es hätte nichts geändert, wenn ich ihr die Richtigkeit meiner Ausführungen [zu Art. 16a GG] schwarz auf weiß bewiesen hätte. Sie hätte es dennoch nicht ‚geglaubt‘.“ Für Anhänger linksgrüner Gutmenschenpolitik hat ihr Denken, Wählen und Handeln tatsächlich religiösen Charakter. Dass sie nicht irren können, wird ihnen täglich von den Gesinnungsmedien bestätigt. So wollen die Linksgrünen unbedingt glauben, dass die Toten in Japan auf… Mehr

Ich würde das anders formulieren: die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist tatsächlich „verstrahlt“ – zwar nicht radioaktiv aber immerhin… Was mich hoffen lässt ist die Tatsache, das wir in Deutschland bald zwar leider ohne Atomstrom dasitzen, dies aber zu massiven Blackouts samt Internetausfall führt und die ganzen Fake-News-Kolporteure im Dunkeln sitzen und für die Ausfallzeit mal keine Enten verbreiten können. Zudem finde ich es bemerkenswert, dass Gates über Gore bis hin zu den Chinesen alle durchweg erkennen, das Nuklearenergie der Weg zur nachhaltigen, nahezu unbegrenzten und grünen (!) Energieversorgung ist. Was zudem immer ausgeblendet wird sind die Hintergründe der Technik… Mehr

Geschichten, der Mensch möchte Geschichten erzählt bekommen, von Kindesbeinen an, bis an sein Lebensende. Er versucht damit die Realität zu erfassen. Alle Geschichten handeln im Kern von Gut und Böse. Der Mensch will auf der Seite des Guten stehen. Aber was ist das Gute? Wo ist das Gute? Er versucht es zu erkennen, zu finden. Es ist schwer und die Sehnsucht danach ist groß. Er bekommt Angebote, allesamt Geschichten, es geht nur mit Geschichten, denn seine Wahrnehmung der Realität ist begrenzt. Er kann nicht alles selbst erleben. Er muss glauben, glauben zu wissen. Aber welche Geschichte ist wahr und welche… Mehr

„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Es gibt halt viele Mitbürger, denen man nur herzlich Gesundheit wünschen kann. Siehe die Wahlergebnisse vom letzten Sonntag.

Die zunehmende Dummheit der Deutschen ist erschütternd. Aus dem Land der Dichter und Denker wird leider das Land der Dummen und Stänker. Liegt es an der bereits fortgeschrittenen Gesellschaftstransformation mit ihrer enormen und übereilten Veränderung unserer Bevölkerungsstruktur, verringerter Bildung, kein Interesse sich mit der realen Welt zu beschäftigen und fehlender stetiger Weiterbildung? Oder einfach nur Angst vor Eigenverantwortung? Logisches Denken und Zuordnen wird so gerade bei einer Mehrheit zum absoluten Mangel. Es scheint weniger aufwendig sich von einer selbsternannten Elite und ihren Medien unentwegt berieseln zu lassen, den Politikern allen Blödsinn abzunehmen und den größten Mist zu glauben. Sich möglichst… Mehr

Ich denke: Die Dummen und Stänker waren schon immer in der Mehrheit. Daß sie heute so dominant sind, liegt m.E. daran, daß heutzutage schwerstkriminalisiert wird, was früher auf jedem Dorffest am Rande vorkam und woran sich eigentlich niemand so richtig gestört hat. Und jeder, der sich so richtig ultradoof daneben benahm, mußte damit rechnen, daß ihm genau das passiert, was man als relativ normal abtat. Die Angst vor derartigen Konsequenzen hielt die radikalen Querschießer durchaus im Zaum. Heutzutage müssen die radikalen Dummschwätzer keinerlei Ängste mehr vor spürbaren Konsequenzen haben, können frei agieren und bekommen noch Applaus von ihresgleichen. Wer jedoch… Mehr

Meine italienischen Freunde glauben eher daran, das die Dichter und Denker nicht ganz dicht sind.

Der Begriff Dummheit greift leider viel zu kurz. Wenn es nur Dummheit/Unwissen wäre, dann könnte man argumentieren. Aber argumentieren Sie einmal gegen eine „Haltung“ – unmöglich. Gegen „Haltungen“ helfen nur Hunger und andere unmittelbare Bedrohungen.

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich die Berichte ueber Fukushima damals im Fernsehen verfolgt habe. Ueber das Beben und die Welle wurden 1-2 Tage berichtet und viel spaeter wurden dann noch einmal die Schaeden gezeigt – Schiffe, die an Land gespuelt wurden, verwuestete Landstriche etc. – waehrend ueber die ‚brenzlige‘ Lage im AKW ueber Monate hinweg tagtaeglich berichtet wurde. Die Japaner machten von Anfang an das Erdbeben inkl. Tsunami fuer die Toten verantwortlich und ich konnte das auch nachvollziehen, dachte mir aber dazu ‚ihr wisst garnicht, was noch kommt‘ und, dass sich das havarierte AKW zu… Mehr