Er porträtierte Ernst Jünger, Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, George Bush und Michail Gorbatschow. Seine geheime Liebe gilt der deutschen Sprache und der Ursprünglichkeit Kretas. Daneben ist Serge Mangin ein konservativer Naturschützer im wahren Sinn des Wortes.

Bilder: Serge Mangin

Bilder: Serge Mangin

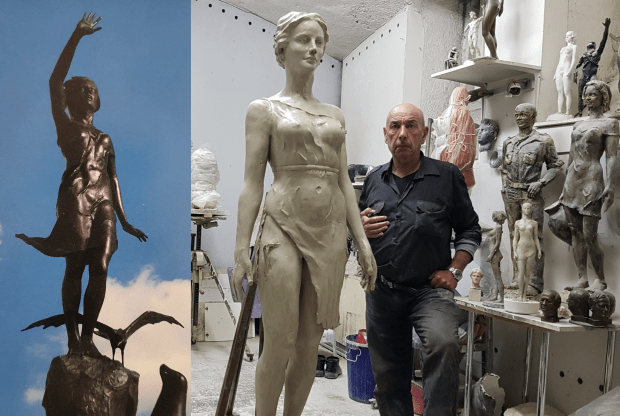

Der Bildhauer und Aquarellist Serge Mangin, geboren und aufgewachsen in Paris, lebt seit mehr als 50 Jahren hauptsächlich in Deutschland; hier begann er seinen Weg als Künstler. Heute ist er in München zu Hause, wo er in einem unterirdischen Atelier, dem „U-Boot“, tätig ist. Mangin wurde mit seinen Statuen und seinen Mahnmalen für einen wahrhaften Naturschutz bekannt. Daneben wirkt er als Porträtist. In seinem neuen Buch, „Griechisches Licht. Ein Bildhauer für das Abendland“ (Langen Müller), erzählt Mangin sein bewegendes Leben.

Tichys Einblick: Viele Franzosen leiden am heutigen Frankreich. Sie haben schon lange ein gespaltenes Verhältnis zu Ihrem Heimatland. Wie kam das?

Serge Mangin: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, diese fünf oder sechs Jahre im Internat bei den Jesuiten, wo die Disziplin wie in einem Straflager war, haben mich schon sehr gestört. Meine Kindheit war schön, ich war glücklich mit meinen Eltern, meinen Freunden, meiner nächsten Umgebung. Aber im Hintergrund gab es diesen Krieg in Algerien. Viele wurden eingezogen. De Gaulle war an der Macht. Er war ein großer Politiker, den ich sehr respektiere, aber das gesellschaftliche Klima war sehr streng. Genauso beim Militär. Ich habe ein Bild von Frankreich, das nicht das süße ist, eher das strenge.

Im Paris Ihrer Kindheit gab es vor allem eine einigende Kultur: den Pariser Slang, den allerdings nicht jeder verstand.

Mein Vater war aus der Auvergne, meine Mutter aus Korsika, die haben oft Tränen gelacht, weil sie mich nicht verstanden. Hier möchte ich an die Sängerin Edith Piaf erinnern: Ihre magische Stimme war das Symbol von Paris. Ihre Art zu sprechen und zu singen war typisch für Paris. Und auch damals schon lebten wir in Paris gemischt unter Europäern oder auch Menschen aus Afrika und Asien, aber wer Pariser Slang sprach, der war einer von uns. Es gab noch nicht die dramatischen Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen wie heute. Der Pariser Argot ist leider ganz verschwunden.

Nach Deutschland kamen Sie 1971, haben in München, Köln und Hamburg gewohnt. Wie haben Sie das Land erlebt?

Ich würde sagen, dieses Deutschland befand sich nicht nur politisch, sondern allgemein in der goldenen Mitte. Das hat etwa 15 Jahre gehalten. Die Deutschen waren damals fest entschlossen, die Verbrechen aus der Vergangenheit zu analysieren. Sie waren tolerant, aber auch selbstbewusst, was eigentlich sein muss. Und das nenne ich die goldene Mitte. Die Deutschen waren damals weltoffen im besten Sinne des Wortes.

Was hat Sie fasziniert?

Die Sprache. Ich habe sie eigentlich erst relativ spät während meiner Zeit in der Fremdenlegion kennengelernt. Seitdem habe ich die Mischung zwischen Befehlssprache und Lieblichkeit immer bewundert. Die deutschen Kameraden konnten in ihrer Sprache den Befehl und das Liebsein – wie mit kleinen Kindern – sehr gut dosieren. Das empfinde ich als Reichtum, nicht nur in Philosophie und Literatur. Auch im täglichen Leben ist die deutsche Sprache durch ihre Grammatik sehr präzise und besitzt durch diese Mitte zwischen Strenge und Lieblichkeit einen in Europa einmaligen Reichtum.

Zeitweilig erwogen Sie sogar eine Übersiedlung nach Ostdeutschland. Aber diese DDR hatte für Sie zwei Gesichter.

Es gab die Überlegung, eine Professur im Osten anzustreben. Ich hatte durch ein paar junge Leute gesehen, dass viele von ihnen noch eine Seele hatten. Aber am Ende blieb ich unentschieden. Ein Teil der Ostdeutschen bestand aus reinen Kriechern, die fast alles mitgemacht haben, andererseits gab es im Privaten oft eine Frische in der Freundschaft, in der Aufrichtigkeit, in der Art und Weise, Menschen zu empfangen, die es bei uns im Westen nicht mehr gab. Aber am Schluss hat mich die Mentalität der Mitmacher gestört.

Ihre Porträts und Statuen haben häufig einen idealen Charakter …

Meine Statuen drücken durch ihre stehende Haltung den Gedanken aus: Soweit ich stehen kann, bin ich auch fähig, Widerstand zu leisten. Stehen heißt für mich, frei zu sein, nicht von Banken und anderen Institutionen anonymisiert zu werden. Daneben habe ich noch ein anderes Thema in meinen weiblichen Figuren entwickelt. Die Frau stellt gegenüber dem Mann das Allgemeine, Vereinende dar. Das ist auch ein Stück Abendland: Man kann sich keine Freiheitsstatue vorstellen, die nicht von einer Frau verkörpert wird. Auch Justitia muss eine Frau sein. Die Verkörperung der französischen Revolution bei Delacroix ist eine Frau und die Büste der Marianne das Symbol von Frankreich.

Was bedeutet Abendland für Sie?

Meine Liebe zum Abendland ist rein sentimental. Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, ist sogar eher das Gegenteil davon. Abendland – das sind Menschen aus meiner Kindheit, ein paar Kirchen, ein paar Dörfer, Städte und Straßen. Das bleibt bescheiden, ich sehe da kein Monopol der Überlegenheit, das geht nicht auf Kosten anderer Völker.

Sie haben dann Griechenland, vor allem Kreta für sich entdeckt. Heute bemerken Sie dort einen Niedergang.

Ja, aber das griechische Licht bleibt natürlich erhalten, genauso wie die Ausflüge in die Berge. Das ist das Wunderschöne an Griechenland und besonders auf Kreta: Sie können in einem Dorf Tausende von Touristen sehen. Aber vier Kilometer weiter, in den Bergen, fühlen Sie sich wieder wie am Anfang der Welt. Kreta und die Peloponnes sind immer noch ein Refugium der Zurückgezogenheit für den, der das sucht.

Ihr „Kretischer Hirte“ symbolisiert die Verteidigung des kretischen Bodens, also eines Stücks von Europa. Wie funktioniert eine solche friedliche Verteidigung mit Hirtenstab und Hund?

Das Bild des Hirten ist ein archaisches Bild. Das erinnert mich immer an das einfache Volk, nicht an die politischen Anführer. Diese Einfachheit ist für mich auch philosophisch zu verstehen. Der Hirte ist das Symbol eines Volkes, das am Anfang seiner Geschichte steht. Die Welt beginnt mit einer Hütte, einer Flöte und ein paar Tieren – und einer Art und Weise, mit der Natur direkt zu arbeiten. Das ist das Bild des Hirten. Es ist ursprünglich und sollte uns inspirieren, in unserer Art und Weise zu leben.

Muss man die Erde bebauen, damit man sie behält?

Das Bild des Hirten ist gleichzeitig ökologisch und patriotisch. Der Hirte will auch die Natur schützen.

Da klingt das antike Erbe an. Was bedeutet es für Sie?

Die Antike als Vorbild ist gefährlich. Für ihre Autoren war ein schöner Mann vor allem ein schöner Soldat. Diese armen Menschen haben fast nur an Krieg gedacht. Deshalb inspiriert mich die Frau in der Antike viel mehr als der Mann.

Es gibt auch den Diskuswerfer – im friedlichen Wettbewerb.

Ob Lanzenwerfer oder Diskuswerfer, auch das waren nur militärische Übungen. Die griechischen Städte haben sich bekämpft, bis sie einander vernichtet hatten. Später konnten die Makedonen und die Römer kommen und sie einfach kassieren, fast ohne Widerstand. Ein bisschen wie wir im Ersten Weltkrieg.

Aber Sie haben auch gesagt, dass wir in die Barbarei stürzen, wenn wir die Lektion der Antike ignorieren.

Ja, und das bleibt mir ein Rätsel. Die Menschen damals haben parallel zu diesem Kriegstreiben die Philosophie, die Psychologie, das Theater und eine teilweise verlorene Musik gehabt, die wahrscheinlich fantastisch war. Jedenfalls wäre es wichtig, dass Latein und Griechisch wieder gelernt werden.

Persönlich sind Sie besonders vom antiken Sparta angetan. Das wird ja heute eher mit Strenge verbunden.

Ja, dieses Bild von militärischer Strenge und Fanatismus gibt es auch in Frankreich. Ich habe mich jahrelang mit Sparta beschäftigt, unter anderem in einem Reisetagebuch („Erwachen in Sparta“, Kadmos, 2008, die Red.). Mein Schluss ist ein ganz anderer: Die Spartaner waren, obwohl hochgerüstet, eher defensiv eingestellt. Unser Vorbild Athen, mit Perikles an der Spitze, trat viel aggressiver auf und trug die größere Verantwortung für den Peloponnesischen Krieg. Die Spartaner waren auch sehr musikalisch und begnadete Chorsänger. Die Frauen waren einmalig frei und hatten in vielem das Sagen. Sie durften nackt mit den Männern zusammen üben, hatten sogar die Möglichkeit, sich ihre Ehemänner selber auszusuchen. Sie mussten also nicht jeden heiraten. Das war einmalig in Griechenland, aber auch im Vergleich zum späteren Europa. Nun werden einige einwenden: Diese Frauen konnten aber nicht wählen. Aber die Politik hatte damals eigentlich nur mit der Entscheidung über Krieg und Frieden und den Streitereien zwischen Männern zu tun. Und das hat die Spartanerinnen überhaupt nicht interessiert.

Neben dem „Hirten“ haben Sie auch zwei moderne Fischer gestaltet. Wofür stehen diese Figuren?

Ich wollte einfache Fischer zeigen, eine archaische Fischerei, die sich nicht industriell-mörderisch gegenüber der Natur verhält. „Save our Seas“ ist der Titel einer berühmten Statue, die ich auf Sylt schuf, um an die Nordsee und ihre Tierwelt zu erinnern. Ähnliche Statuen in diesem Sinne habe ich gegen die Privatisierung des Wassers geschaffen. Ich bin als Bildhauer und Mensch fest davon überzeugt, dass die Tiere auch eine Seele haben. Schon der griechische Philosoph Pythagoras hat das betont: Was wir den Tieren antun, fällt auf uns Menschen zurück. Wir sollten die Tiere viel mehr schützen, genauso die Bäume und Pflanzen, die vielleicht auch eine Seele haben. Wir sind so brutal geworden mit unseren Autos, Flugzeugen, Maschinen. Es wäre auch wichtig, dass wir gegen die Verschmutzung der Luft Bäume wachsen lassen. Als ich am Amazonas war, habe ich Wüsten vom Ufer bis zum Horizont gesehen. Alles wurde abgeholzt. Das muss gestoppt werden.

Aber auch in Deutschland fällen wir die Wälder – um Windräder zu bauen.

An dieser Stelle bin ich ein bisschen verzweifelt. Ich habe das in Norddeutschland gesehen, aber sogar in den Bergen, auch in Griechenland, wie diese neuen ‚Windmühlenplantagen‘ die die Landschaft kaputtmachen, schon rein optisch. Das macht krank auf Dauer, wenn Sie rund um sich herum nur Windmühlen sehen, zu Tausenden, das macht die Landschaft kaputt, und das macht den Menschen verrückt. Es ist dasselbe mit Solarpaneelen, wenn sie Quadratkilometer auf Quadratkilometer nur noch Solarspiegel sehen, ohne ein Stück Natur. Ich kann hier keine Lösung finden. Vielleicht sollten wir lernen, bescheidener zu sein. Ich habe auf Kreta freiwillig 25 Jahre lang ohne Strom gelebt. Ich kann nicht sagen, dass alle das tun müssen. Wir sollten uns vielleicht disziplinieren. Eine politische Lösung kann ich nicht vorschlagen, noch weniger eine technische.

Sie durften viele berühmte Personen porträtieren, etwa den Tenor Luciano Pavarotti, später auch Helmut Kohl. Wer hat Sie am meisten fasziniert?

Pavarotti war ein genialer Sänger, seine Stimme zeigte seine Würde. Er war gleichzeitig streng und auch sehr charmant, wie die Italiener sein können. Kohl war im positiven Sinne ein Bauer, aber im Namen der Gerechtigkeit von einer Idee besessen: dass es nie wieder Krieg zwischen Deutschen und Franzosen und unter Europäern gibt. Er hat nur an den Frieden gedacht. Davon bin ich überzeugt. Er war auch der richtige Mann bei der deutschen Einheit. Es musste schnell gehen. Wir haben vergessen, dass die Sowjets kurz darauf einen Putsch gegen Gorbatschow gemacht haben. Und wenn man noch länger über die Kosten, über dies und jenes diskutiert hätte, wäre die Einheit vielleicht nicht gelungen. George Bush, den ich in Washington treffen durfte, wurde im Zweiten Weltkrieg als Flieger abgeschossen. Auch er wollte keinen Krieg mehr. Auch Gorbatschow hat den Krieg als junger Mann in Russland erlebt. Alle diese Männer, die Väter der Einheit, haben durch die Schule des Lebens gelernt – im Gegensatz zu den Politikern von heute.

Am längsten hat Ihnen ausgerechnet der Schriftsteller Ernst Jünger Modell gestanden. Wie haben Sie ihn erlebt?

Es gibt viele große Schriftsteller, die privat eher enttäuschend sind. Das war bei Ernst Jünger überhaupt nicht der Fall. Er konnte zuhören, ein Freund werden und dankbar sein. Er war ein Zeuge seiner Zeit wie sonst niemand im 20. Jahrhundert, ein universaler Geist, eine Art moderner Aristoteles. Er hat nicht nur den Ersten Weltkrieg erlebt und beschrieben, auch das Mittelmeer konnte er in poetischen Worten beschreiben. Und je älter, umso sanfter wurde er. Er war auch sehr engagiert für die deutsch-französische Freundschaft. Er war mit Kohl und Mitterrand in Verdun, natürlich mit voller Absicht, damit so eine Tragödie nicht wieder passiert. Ich habe ihn sehr, sehr gemocht. Es war mir eine große Ehre, als er mich auf Kreta besuchte. Er hat ein paar Seiten in seinem Tagebuch darüber geschrieben. Es war eine Freundschaft, und ich bin sehr glücklich darüber.

Anfangs waren beide eher skeptisch, haben Sie einmal erzählt.

Ja, Ernst Jünger wollte seine Zeit nicht mit einem Anfänger verschwenden, der sein Metier nicht gut beherrscht. Aber als er gesehen hat, wie schnell es geht, da wurde er immer freundlicher. Und am Schluss waren wir beide begeistert von unserer Zusammenarbeit. Ich war etwas skeptisch, dass er im Zweiten Weltkrieg wieder als Hauptmann mitgemacht hat, auch bei der Besetzung von Paris. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Als ich ihn näher kennenlernte, habe ich entdeckt, dass das vielleicht ungerecht war. Ich hätte von ihm erwartet, dass er mehr Widerstand leistet. Aber das hat er getan, er hat auch gegen die NS-Regierung geschrieben und dabei viel riskiert. Ich habe mich korrigiert.

Wie wichtig ist das Thema Freundschaft in einem Künstlerleben?

Es gibt immer zwei, drei Menschen im Leben, wo man sagen kann: Ich habe Glück gehabt, ihn oder sie kennenzulernen. Ich denke an meine Kollegin, die mit mir im Atelier arbeitet, Sybille Lindner. Auch an meinen Münchner Kollegen, den Bildhauer Hajo Forster, der nicht selten meine Porträts korrigiert hat. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Auch meine Galeristen Andreas Baumgartl in München und Rebekka Niehues-Pass in Rottach-Egern sind ein Teil meines Bayerns. Ich glaube, ein Leben ohne Freunde ist nicht lebenswert.

Sind Sie als Bildhauer eher ein Porträtist oder ein Idealisierer?

Das ist streng zu trennen. Die Bildhauerei ist eine Vision der Schönheit, und die Schönheit ist auch ein Thema der Philosophie. Ich verstehe unter Schönheit eine Art Glaubwürdigkeit, die Natur zu respektieren und gerecht zu sein. Das gilt für die Statuen. Aber als Porträtist bin ich lediglich Zeuge meiner Zeit. Mir ist es lieber, einen Menschen zu porträtieren, der mir sympathisch ist. Aber ich würde auch einen Menschen porträtieren, der Geschichte gemacht hat. Dank der Porträts von alten Ägyptern kann man heute ahnen, was für Menschen sie waren, die Bildhauer waren Zeugen ihrer Zeit. Und so verstehe ich auch meinen Job als Porträtist.

Ist die Schönheit heute eine bedrohte Art?

Schönheit besteht sicher nicht darin, eine bestimmte Nasenform oder die idealen griechischen Proportionen zu besitzen. Sie liegt vielmehr in einer Art und Weise, Klasse und Würde zu haben. Ein Mann oder eine Frau sind schön, wenn sie ein Stück Würde haben – die nicht übertrieben sein darf. Das hat mit Steifheit nichts zu tun, sondern damit, auf eine Art und Weise selbstsicher gelassen und fest entschlossen zu sein.

Und wovon wird das bedroht?

Durch die Vulgarität unserer Gesellschaft. Die ganze Welt ist eine Coca-Cola-Republik geworden. Die meisten Fernsehsendungen und die Bücher, die man liest, sind reine Strohfeuer. Es geht nur um eines: Geld zu machen.

Sind Sie ein „moderner“ Künstler?

Das Wort „modern“ ist heute eine Art Diktat und damit auch eine Diktatur. In der Kunstakademie oder auch anderswo werfen die Leute einfach Dreck oder Müll auf den Boden, signieren das und fertig. Und das mit revolutionärer Attitüde, obwohl es seit 100 Jahren Akademismus pur ist. Also ich mit meinen klassischen Statuen bin modern. Dagegen ist die Kunstszene leider zu einem Börsenmarkt geworden. Aber es gibt immer noch überall Einzelgänger wie mich, die einen eigenen Weg gehen. Das ist ein bisschen die Haltung von Jüngers Waldgänger, der sich zurückzieht und sein eigenes Gesetz macht.

Was ist eigentlich das Besondere am griechischen Licht?

Das griechische Licht ist keine Macke von mir. Es gibt eine ganze Weltliteratur darüber – seit dem 19. Jahrhundert. Es ist eine Vision, die man malerisch als Atmosphäre ausdrücken kann.

Hat die Kunst für Sie die Aufgabe, die Welt etwas besser zu machen?

Kann man die Welt mit einer Statue besser machen? Vielleicht, denn in ihr liegt immer eine tiefe Botschaft und eine kollektive Seele. Wenn ein Volk einen Krieg verliert, ist das Erste, was die Sieger tun: Sie zerstören seine Statuen.

Was ist Ihr heutiger Blick auf Europa. Leben wir in einer Zeit der Dekadenz?

Ich war 14 Jahre alt, als De Gaulle und Adenauer feierlich die deutsch-französische Freundschaft erklärten. Als Kinder hatten wir immer gelernt, dass die Deutschen nur Verbrecher sind, und über Nacht waren sie unsere Freunde geworden. Ich werde nie vergessen, wie uns eine Schulklasse aus Stuttgart besuchte. Vor der Ankunft waren wir eher skeptisch. Kaum waren sie da, haben wir sie gemocht und mit ihnen gespielt. Man muss sich gegenseitig kennenlernen. Das ist wichtig. Und wir sollten das, wenn es nicht zu spät ist, noch ein bisschen verfeinern. Aber ich glaube, wir sollten wählerisch in der Menge der Länder sein. De Gaulle und Adenauer haben von acht oder neun Ländern gesprochen.

Sie sind also gar nicht so pessimistisch?

Ich bin schon pessimistisch, insoweit die EU eine große anonyme Geldschneiderei geworden ist, ohne Kultur und ohne Gefühle. Das kann nicht gut gehen.

Was ist der Ausweg?

Ich bin nur Bildhauer. Das kann ich nicht beantworten. Es ist nicht mein Job und nicht mein Können. Ich bleibe ganz bescheiden dabei, meine Statuen zu machen. Vielleicht vermitteln sie eine Botschaft, die mir nicht bewusst ist. Aber ich selbst kann keine politische Lösung vorschlagen, das ist nicht mein Metier.

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Serge Mangin (https://mangin.de) ist ein ganz großer Künstler. Seine Kunstwerke sind denen der griechischen Antike ebenbürtig. Sehr, sehr naturecht und bezaubernd. Ich bin schon ein Fan.

Schön, dass der Mann sich seine Heimat und seine Kultur nicht vergällen lässt. Dieser beständige Shitstorm von Links und den Blind-Woken an Abwertung an allem was der Westen an Ideen und Erfindungen hervorgebracht hat. Und diese „Kritik“ stammt hauptsächlich von Leuten die absolut nichts leisten oder zu bildungslos sind die Leistungen der Deutschen und des Westens überhaupt nur wahrzunehmen (z.B. Blindschleichi kann keine deutsche Kultur erkennen, ja an was liegt das wohl). Die Aussage „ insoweit die EU eine große anonyme Geldschneiderei geworden ist, ohne Kultur und ohne Gefühle“, trifft den Kern. Das würde auch unser Politklientel treffend beschreiben. Diese ganze… Mehr

Da kann ich vieles unterschreiben, die uneingeschränkte Begeisterung fuer die Frau und die Interpretation ihrer Rolle, zugleich die sehr eingeschränkte des Mannes, ganz sicher nicht. Da ist er, was die Bedeutung der Geschlechter und ihre Rollen betrifft, etwas eindimensional, fast einfaeltig, zumindest naiv unterwegs. Aber er spricht als Künstler und es sei ihm deshalb nachgesehen. Aktuell erleben wir, auch er selbst uebrigens, im Westen, besonders hierzulande, zu was die Effeminisierung bis in die Politik und Wissenschaft fuehrt. Etwas mehr Testosteron, bekanntlich mit diversen Eigenschaften verbunden, würde uns in dieser Welt, wie sie nun einmal ist, guttun.