Das Bild der Advocata gilt als eine der ältesten Mariendarstellungen. Lange verschollen geglaubt, befindet es sich heute im Rosenkranzkloster auf dem Monte Mario in Rom. Vieles deutet darauf hin, dass dieses Portrait Mariens im Frühjahr 48 beim Apostelkonzil in Jerusalem entstand und die echte Lukas-Ikone ist.

Thomas von Aquin hielt in seiner Summa Theologiae fest: „Die Apostel haben manches, was der Herr gelehrt hatte, mündlich unter dem Beistand des Heiligen Geistes den Gläubigen überliefert, ohne es der Schrift anzuvertrauen. … Deshalb heißt es im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher: ‚Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es mündlich, sei es durch einen Brief.‘“ Auch die Verehrung der Bilder zähle zu diesen Überlieferungen wie jener, „dass der heilige Lukas ein Bild gemalt haben soll, welches zu Rom aufbewahrt wird.“

Der Vorgabe, dass für den Glauben der Christen neben der Heiligen Schrift auch die Überlieferung wesentlich ist, wollen wir hier aber auch noch die eigene Vorstellungskraft hinzufügen und die sicheren Leitplanken der Plausibilität. Für eine solche Erinnerung stellen wir uns nun zunächst noch einmal zusammen mit der Mutter Jesu, Maria aus Magdala und der Frau des Kleopas, einer dritten Maria, unter das Kreuz, an dem ihr Sohn angenagelt zwischen zwei Verbrechern hängt. Auch Johannes ist dabei, den „Jesus liebte“.

Ein grauenhafter Anblick tut sich hier vor ihnen auf. Jesus nackt und voller Blut. Blut fließt aus den Wunden der Peitschenhiebe seiner Peiniger und aus den Wunden der Spottkrone, deren Dornen ihm in die Stirn geprügelt worden waren. Nicht zu reden von den Nägeln durch seine Handgelenke und Füße. Blut am Holz, in seinen Augen, in seinem Mund, in seinem Bart, Blut überall, im Fluss und verkrustet. Es ist drückend schwül. Fliegen umsurren ihn. Wüstenwind überfällt gerade die Stadt. In fünf Minuten wird es schwarz wie in der Nacht über dem Golgathafelsen. Jesus bekommt fast keine Luft mehr.

Fahren Sie nach Colmar ins Elsass in das Museum Unterlinden, um vor Matthias Grünewalds Isenheimer Altar aus dem Jahr 1515 einen realistischen Eindruck zu erhalten, wie dieser Tod aussah. – Im Evangelium des Johannes heißt es an dieser Stelle lakonisch: „Von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.“ Es ist, wohlgemerkt, derselbe Jünger, der das schreibt. Lässt sich da an der Zuverlässigkeit seiner Behauptung zweifeln? Nein. Nichts zwang Johannes, diese Adoption der Mutter hier zu erwähnen.

Doch nun geschieht Merkwürdiges. Diese bewegende Szene ist auch der Abschied Marias aus seinem Evangelium. In seinem Evangelium erwähnt Johannes die Mutter Jesu danach nicht mehr. Wir wissen nicht, warum das so ist, und die gelehrtesten Theologen wissen es auch nicht.

Nach dem Kreuzestod und der Entdeckung des leeren Grabes mit dem Lichttuch und dem „Nichttuch“ ist jedenfalls nur noch von Maria Magdalena die Rede und von Petrus und Johannes. Dem zweifelnden Apostel Thomas und diesen Kronzeugen der Auferstehung gehört danach auch der Schluss des Johannes-Evangeliums. Die beiden aber, Petrus und Johannes, bleiben hervorgehoben unter allen Aposteln der jungen neuen Kirche.

Auch in der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas treten die beiden Entdecker der Grabtücher noch achtmal gemeinsam auf. Bei der Himmelfahrt Christi und dem Pfingstfest neun Tage später sehen wir alle Apostel in der betenden Urgemeinde noch um Maria versammelt. Doch dann begegnen uns Petrus und Johannes im dritten Kapitel schon wieder hervorgehoben, wie sie an der „Schönen Pforte“ des Tempels einen von Geburt an gelähmten Bettler heilen, der danach im Tempel herumläuft und umherspringt und Gott laut lobt.

Weil sich der Geheilte den beiden danach anschloss und „das ganze Volk, außer sich vor Staunen, in der so genannten Halle Salomons zusammenlief“, ergriff Petrus im Tempel erneut das Wort für eine Art zweiter Pfingstpredigt. Beide wurden danach festgenommen und dem Hohen Rat vorgeführt, der ihnen verbot, weiter im Namen Jesu zu lehren, worauf es heißt: „Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben.“ Wo Maria bei diesen Ereignissen war, die Johannes doch „zu sich genommen“ hatte, erzählt die Apostelgeschichte aus der Hand des Evangelisten Lukas nicht.

Großen Raum nimmt dafür bei Lukas danach die Bekehrung desselben Saul vor Damaskus ein, wo ihn eine visionäre Begegnung mit Christus in dessen glühendsten Anhänger und Missionar verwandelt. Fortan nennt er ihn nur noch Paulus. Dass er ihm so viel Raum widmet, dessen enger Mitarbeiter er später wird, ist nicht verwunderlich.

Als dann aber die Apostel in Jerusalem erfahren, dass sich weiter nördlich, in Samarien, um das heutige Nablus, viele haben taufen lassen, senden sie Lukas zufolge schon wieder das Apostelpaar Petrus und Johannes dorthin, um den heiligen Geist auf die Getauften herabzurufen, den sie selbst am ersten jüdischen Schawuot-Fest nach der Hinrichtung und Auferstehung Christi auf dem Zionsberg empfangen hatten. Danach verliert sich die namentliche Erwähnung des österlichen Entdeckerpaars in der Apostelgeschichte vollständig und auch der Name Marias.

Von Petrus hingegen berichtet Lukas weiter, doch in schwer bestimmbaren Zeitsprüngen. Wir erfahren, wie er von König Agrippa I., einem Enkel des Herodes, festgesetzt, doch in derselben Nacht gerettet und zum „Haus der Maria geführt wird, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren.“ Vor der Verhaftung des Petrus hatte derselbe König Agrippa aus Gefälligkeit für Jerusalems Pharisäer schon den Apostel Jakobus mit dem Schwert hinrichten lassen, den Bruder des Johannes, „den Jesus liebte“! Die Brüder waren mit Petrus bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor zugegen und in der Stunde von dessen Todesangst am Fuß des Ölbergs. Der Willkür-Mord an Jakobus geschah im Jahr 42, als König Agrippa auch wieder römische Münzen ohne das Bild des Kaisers Claudius für sein Herrschaftsgebiet in Judäa prägen ließ, um dem strengen Bilderverbot seiner gereizten Untertanen in der jüdischen Kultur entgegen zu kommen.

Nach diesem ersten Mord an einem der zwölf Apostel beginnt Lukas dann von den Reisen des Paulus zu berichten, während sich die restlichen Elf von Jerusalem aus in alle Welt aufmachen, um überall das Evangelium zu verkünden. So tat es auch Johannes, der jüngere Bruder des Jakobus, in berechtigter Sorge um Maria, um deren Leben er nun aus guten Gründen bangte. Musste er seine „Mutter“ nach der Ermordung seines Bruders nicht in Sicherheit bringen? Ja, das musste er. So zog er mit ihr nach Ephesus, natürlich immer mit dem spinnwebfeinen wahren Bild ihres Sohnes auf jenem Schleier, den Johannes mit Petrus im leeren Grab gefunden hatte.

Dieses Grab war einmal das Herz jener Marien-Basilika, die Kaiser Justinian hier mit Steinen eines früheren Artemis-Tempels hatte erbauen lassen. Sie war einer der prächtigsten Sakralbauten Kleinasiens. Der Hagia Sophia in Konstantinopel stand diese Basilika kaum nach, bevor ein Erdbeben und die Reitertruppen Timur Lenks dem Gotteshaus im 14. Jahrhundert ein Ende bereiteten. Dennoch bleibt dieses Zeugnis nicht weniger beredt für den Aufenthalt und das Sterben des Johannes in Ephesus als es jedes Schriftzeugnis könnte. Denn von einem Grab Mariens, die Johannes doch „zu sich“ genommen hatte, ist hier weit und breit nichts zu sehen, als deutlich sprechendes Vakuum. Es gibt kein Grab von ihr in der Marien-Basilika. Maria ist hier nicht gestorben.

Davon erzählt auf dem Nachtigallen-Hügel im Osten von Ephesus auch ein kleines byzantinisches Gebäude über Fundamenten aus dem ersten Jahrhundert, das die Türken „Meryem Ana Evi“ nennen: Das Haus der Mutter Maria. Hier oben hat Johannes an der Seite Marias begonnen, sein eigenes Evangelium zu schreiben. Im Gegensatz zu den Evangelien des Markus, Matthäus und Lukas stammt und kommt es „aus dem Schweigen Marias“, wie die Theologen der orthodoxen und orientalischen Kirchen später sagten. Herbstlicht flimmerte in jedem Zweig der Bäume um das Haus, als wir es am 28. November 2006 einmal aufsuchten, bevor einen Tag später Papst Benedikt XVI. zu dem Heiligtum kam und seine Predigt in der Eucharistiefeier mit dem Ave Maria auf Türkisch beschloss: „Aziz Meryem Mesih’in Annesi bizim için Dua et.«

Französische Lazaristenpatres haben das Haus am 29. Juli 1891 nach Visionen der stigmatisierten Nonne Anna Katharina Emmerick aus Coesfeld im Münsterland entdeckt, bei der ich vor Jahren auch gelesen hatte, dass nach ihren Visionen „das erste von Lukas gemalte Bild der Muttergottes noch ‚irgendwo’ erhalten sei.“ Doch ein Grab Mariens hat hier oben über Ephesus trotz aller Visionen und trotz intensivster Suche auch noch kein Archäologe gefunden. Es ist nur ein lichtdurchfluteter kleiner Paradiesgarten um das kleine Haus auf dem Hügel, von dem man das Azurblau der Ägäis sehen kann und geradewegs in die Tiefe des Universums hinein. Das Haus Marias atmet Seligkeit.

Eine letzte Zusammenkunft an ihrem Totenbett war aber nicht unmöglich bei einer einzigen Gelegenheit. Das war das Apostelkonzil im Jahr 48 in Jerusalem, wo schließlich die Öffnung der anfangs rein jüdischen Urkirche gegenüber Nichtjuden beschlossen wurde. Dieses erste „Konzil“ der zwölf Apostel war bahnbrechend für die christliche Universalkirche. Hier wurde von Paulus die Heidenmission durchgesetzt und die große Zeit der Vermählung von jüdischer mit griechisch-römischer Kultur. Von Vernunft und Glaube. Eine jede ethnische, regionale und konfessionelle Identität überwölbende Universalität, ein von individueller Verantwortung geprägtes universales Sittengesetz, dessen jüdischer Strenge das messianische Gebot der Feindesliebe als neue Hefe beigegeben wurde.

Das konnte davor noch keiner ahnen. Dafür kamen alle Apostel nach langer Vorbereitung zurück nach Jerusalem, um am Ursprung der Geistsendung gemeinsam wichtige Streitfragen zu entscheiden. Dass Johannes bei dieser Gelegenheit auch Maria mitbrachte und sie nicht allein in Ephesus zurückließ, ist selbstverständlich. Und kein anderer als Lukas schreibt in seiner Apostelgeschichte, dass aus diesem Anlass auch „Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Streitfragen willen.“ Dennoch übersehen wir meist, dass sich dabei auch Maria und Paulus erstmals getroffen haben müssen – und Lukas, der Begleiter des Paulus und Chronist dieses Konzils, der sich in diesem Bericht zurückhaltend unter „einige andere“ einreiht.

„Demütige Bescheidenheit ist bei Lukas eine hervorstechende Eigenschaft“, schreibt Clemens Henze, der große Lukas-Kenner. Hier also bekamen Lukas und Paulus erstmals auch das wahre Lichtbild auf dem schwerelosen Schleier zu sehen, das bis dahin rund zwanzig Jahre im Geheimraum der christlichen Urgemeinde existiert hatte, am Herzen Marias.

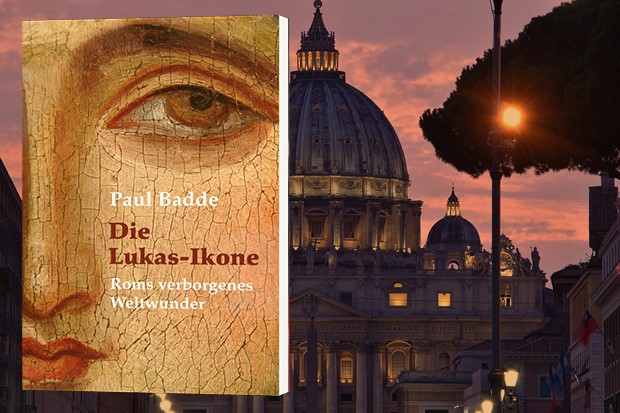

Auszug aus:

Paul Badde, Die Lukas-Ikone. Roms verborgenes Weltwunder. Christiana Verlag, Hardcover mit Überzug, 272 Seiten, inklusive 16 Seiten vierfarbigem Bildteil, 19,80 €.

Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!!>>>

Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

Bitte loggen Sie sich ein

Antikes Hollywood vom feinsten.

Ihre Bemerkung passt zu den Artikel von Frau Diouf „Der Islam im öffentlichen Raum“ als ideale Illustration.

Wenn man Abrahamitische Religionen, wie ich als Heide, von außen betrachtet, sind es alles Jüdische, also menschliche Erfindungen, ähnlich Hollywood, alles derselbe Einheitsbrei. Wenn Sie das auf einer mehr intellektuellen Ebene begreifen wollen, lesen Sie Goethe oder Schopenhauer.